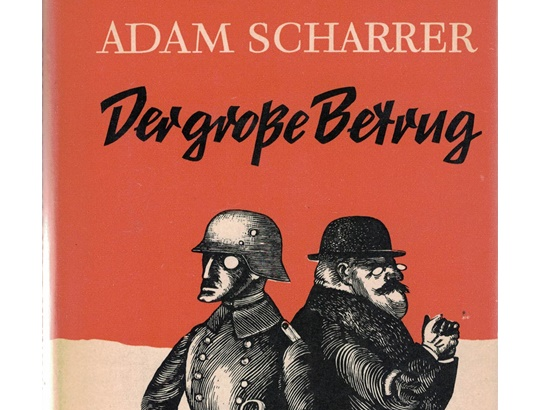

Zur Lage der Arbeiterklasse nach der Novemberrevolution 1918. Adam Scharrers „Inflationsroman“: „Der große Betrug“ – der „Rote Oktober“ 1923

Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck

Unser Gastautor Peter Goller widmet sich in einer fünfteiligen Artikelserie der Arbeiterliteratur. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben und Wirken von Adam Scharrer und Hans Marchwitza. Peter Goller hat sich bereits in früheren Beiträgen für die Zeitung der Arbeit mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst.

In der Familienchronik „Großer Betrug“ – einem „Inflationsroman“ – zeichnet Adam Scharrer die Geschichte zweier Brüder, die einige Jahre vor 1914 aus dem ländlichen deutsch-polnischen Marianneneck nahe Posen als Lohnarbeiter nach Berlin gekommen waren, beide bald ganz unterschiedlich in der Sozialdemokratie organisiert. Der kämpferische Karl Buchner schließt sich den Spartakisten an. Der um sein Fortkommen bemühte Albert Buchner wird zu einem gemütlichen Traditionssozialdemokraten, der sich eigentlich dem Politischen ganz entziehen will, aber doch – gegen eigenen Willen – immer wieder in politische Kämpfe verwickelt wird, so wird sein Sohn Erich im März 1920 von Kapp-Putschisten ermordet.

Karl Buchner muss nach den Berliner Märzkämpfen 1919 in das mittlerweile polnische Marianneneck zurück flüchten. Im Mittelpunkt von Scharrers Roman steht folglich nicht der Aktivist Karl, sondern das Schicksal von Albert Buchner, der von Betrieb zu Betrieb, von Arbeitslosigkeit zu neuer Freisetzung gehetzt, unter dem Druck ständig erhöhten Akkords im „Inflationsjahr“ 1923 physisch zusammenbrechen wird.

Albert Buchner hofft, dass mit dem Kriegsende wieder so etwas wie kleinbürgerliche Normalität einkehrt. Er fürchtet, dass seine scheinbar harmonische Welt durch politische Unruhe in die Brüche gehen könnte. Er hat seinen Bruder und seine Schwägerin noch nie verstanden. Während Albert ein braver, biederer Genosse ist, der 1914 auch den „Burgfrieden“ mitgetragen hat, waren Karl und Helene in linken Parteizirkeln tätig. Albert bleibt der Mehrheitssozialdemokratie auch 1918 loyal verbunden: „Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaft und glaubte zu wissen, warum. Das Leben in Berlin war für ihn leichter als dort, wo man die Roten mit den Hunden vom Hof jagte. Warum werden die Proleten gerade dort, wo die die verhassten Roten nicht sind, so unmenschlich geschunden? Für Albert lag hier des Rätsels Lösung klar auf der Hand. Er verfolgte mit Eifer die steigenden Wahlerfolge der Partei und die wachsenden Mitgliederzahlen der Gewerkschaften. Er rannte manchen Sonntag mit Flugblättern treppauf, treppab, und als der Krieg ausbrach, stand Albert auf dem Standpunkt, dass alle Hoffnung auf die große Sache zuschanden werden muss, wenn die Feinde siegen. Die ‚russische Dampfwalze‘, die ‚Knute des Zarismus‘, das war doch noch schlimmer als Marianneneck.“

Vergeblich versucht Karl seinem Bruder Albert klar zu machen, dass „die Partei die Sache des Sozialismus verraten“ hat, „dass „das Proletariat für den Profit hingeschlachtet“, dass „die Internationale Arbeitersolidarität im Blut erstickt“ wird. Albert verschanzt sich in der Idylle seiner Gartenlaube: „Dass Karl und Helene in Kursen, in Zirkeln ihre Abende verbrachten, immer und immer wieder vom Revisionismus und ‚linkem‘ und ‚rechtem Flügel‘ sprachen, Zeitschriften und Broschüren darüber lasen, das schien Albert weniger wichtig als die Frage, ob die Latten zum Rosengerüst an der Laube rechtzeitig gestrichen werden müssen.“

Albert – er war 1916 verwundet aus Frankreich zurückgekehrt – hofft im November 1918 auf ruhige Zeiten, die er durch die sozialrevolutionäre Bewegung gefährdet sieht: „Was war das Frieden, Revolution? Das bedeutete für Albert, dass das größte Unheil gebannt war. Er sortierte wieder Metalle, Schrauben, Schmirgelleinen, Öl. Er hatte auch viel andere Arbeit nachzuholen: die frühere Parzelle hatten sie abgegeben, weil sie eine ‚Wohnung mit anschließendem Garten bezogen hatten. Doch die Laube war verkommen, der Boden ungepflegt, Blumen und Sträucher verwildert. ‚Wozu jetzt den Bruderkampf fortsetzen? Wahnsinn! Es gibt keine Wohnungen. Es gibt keine brauchbaren Maschinen. Es gibt nur heruntergewirtschaftete Eisenbahnen, Lokomotiven, Straßenbahnen. (…) Ruhe! Ruhe und nochmals Ruhe! Ohne Ruhe und Ordnung kann nichts, gar nichts aufgebaut werden!‘“

Unbeeindruckt von der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hält Albert an der Illusion eines ruhigen, von der Ebert-Sozialdemokratie organisierten Neuaufbaus fest: „Schritt um Schritt muss vorgedrungen, Stein auf Stein gefügt werden. Das Proletariat muss wie ein Mann hinter seiner Führung stehen. Ein Ruf und es steht auf und weist die Reaktion zurück, wenn es sein muss. Dazu ist Einigkeit notwendig. Einigkeit!‘ So sprach Albert Buchner noch in den Tagen, als Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet wurden.“ (GB 19f.)

Albert glaubt zu Jahresbeginn 1919 an die unverbindlichen Sozialisierungslosungen der SPD. In Wirklichkeit wird die Umstellung auf „Friedensproduktion“ nicht nur zur kapitalistischen Betriebssanierung, sondern auch zur politischen Säuberung durch gezielte Entlassungen genützt. Befristete Betriebseinstellungen werden zur Profitmaximierung genützt. Die alten Arbeiter werden durch neue billige Kräfte ersetzt. In einer Betriebsversammlung kommt es Angriffen auf den Arbeiterrat, der eine hilflos lächerliche Rolle spielt: „Aber die meisten von uns konnten sich ja nichts anderes vorstellen als arbeiten und Lohn empfangen. Dazu gehören dann auch die anderen, die den Lohn bezahlen, unsere Ausbeuter. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Solange wir in diesem Zustand etwas Unabänderliches sehen, wird es auch so bleiben. Muss es ja so bleiben …“ Die Belegschaft wird mit „Abfindungsangeboten“ gespalten. Mit dem Auseinanderfall der Belegschaft wird auch lange gewachsene Arbeitersolidarität ins Nichts zersplittert.

Albert schiebt das Unglück auf die „verfluchte Streikerei“: „Werden nicht Ruhe geben bis sie verhungern. Möchte nur wissen, was sie eigentlich wollen?‘ Erste Zweifel am reformistischen Kurs der Sozialdemokratie kommen Albert im März 1919, als er von Freikorps-Soldaten in seiner Wohnung überfallen wird. Sie suchen während der Berliner Märzkämpfe den geflüchteten Bruder: „Zwei Stunden später ging Albert. Er wollte zum Arbeitsnachweis. Vor dem Depot der Straßenbahn standen Soldaten zum Schutze der Arbeitswilligen. Durch die Frankfurter Allee marschierten Regierungstruppen.“ Die Zeitungen hetzen gegen die Spartakisten als Polizistenmörder, verkünden triumphierend die Niederschlagung des Arbeiterprotests, die Regierungstruppen „säubern“: „Der Generalstreik ist gescheitert. Im Reiche herrscht Ruhe.“ (GB 33–35)[1]

Albert besucht eine Erwerbslosenversammlung, sieht nur völlige Verwirrung. Es treten völkische Antisemiten auf, die Juden sind am Elend schuld. Sozialistische Redner haben es schwer, da viele „keine politischen Reden“ hören wollen: „Wir wollen Arbeit und Brot!“

Nur vereinzelt finden sich Stimmen, die die drückende Lage nach dem Sieg der Reaktion ansprechen: „‚Genossen! Die Ordnung ist wiederhergestellt. In Berlin, in Mitteldeutschland, im Ruhrgebiet, im ganzen Reich haben die Regierungstruppen das revolutionäre Proletariat niedergeschlagen.‘ ‚Pfui! Bluthunde!‘ ‚Die Kapitalisten können die Fabriken stilllegen wie und wann sie wollen. Die Arbeiter, die mit dieser ‚Errungenschaft‘ nicht zufrieden sind, werden in die Zuchthäuser gesteckt oder auf der ‚Flucht‘ oder in ‚Notwehr‘ erschossen. Alles ist wieder wie es war!‘“ Spitzel und Polizeiprovokateure schleichen sich in die Arbeiterorganisationen ein. Einer fliegt auf, er hat gleich drei Ausweise, von der „Garde-Kavallerie-Schützendivision“, vom Polizeipräsidium und einen zur Tarnung vom „Aktionsausschuss der Erwerbslosen“ in Reinickendorf. (GB 42–44)

Für den „Großen Betrug“ zeichnet Adam Scharrer typische Vertreter sozialdemokratischer Politik. Der Vertrauensmann Kümmel versucht Albert Buchner an die Partei zu binden: „Und du wirst doch nicht bestreiten, dass die USP und die Kommunisten viel Dreck am Stecken haben. Das Gesocks, das sich nie um was gekümmert hat, wird von ihren Phrasen angelockt, wie die Wespen vom Apfelkuchen.“ Albert fragt immerhin, warum sich die Sozialdemokratie mit „Schiebern und Kriegsgewinnlern“ gemein macht. Alberts Frau Margot ist verärgert über Kümmel, diesen Prototypen eines Sozialdemokraten: „Er fällt mir auf die Nerven. Quatscht stundenlang von Idealen und gemeinsamer Sache.“

Ein Kleinkind der Buchners stirbt an den Folgen minderwertigen „Fraßes“ in einer kalten, ungeheizten Wohnung. In seinem Elend zerschlägt Albert das Kinderbett zu Kleinholz: „Mit Proleten können sie eben machen was sie wollen“, klagt er. Drei, vier Jahre später wird Margot an den Folgen eines verpfuschten Schwangerschaftsabbruchs sterben.

Albert wird wieder einmal vermittelt: „Meister Groll führte Albert an eine schwere Drehbank, vor der ein Berg geschmiedeter Motorenwellen lag.“ Albert versucht sich durch Schuften aus dem Elend zu befreien. Er erledigt damit nicht nur sich selber gesundheitlich, er drückt auch die Akkordleistung der Kollegen. Ein „Einrichter“ erklärt Albert die „errechneten Minutenzahlen“: „Für die erste Operation das Einstecken mit zwei Stechstählen an beiden Seiten des Wellenbundes und das Überdrehen des Bundes waren vier Minuten berechnet. (…) Im Verlauf einiger Tage verringerte sich die Dauer einer Arbeitsoperation um mindestens vierzig Prozent. (…) Mit Albert schien der teuflische Plan zu gelingen. Wo Albert kerkam, was er zu tun gedenke, wenn er im Akkord sein Geld nicht bekommt: danach fragte niemand. Sie sahen in ihm ein Eindringling, das gefügige Werkzeug der Firma.“

Albert wird von den gelernten Drehern als unterwürfiger „Akkorddrücker“ geschnitten: „Die Ketten, mit denen die Sklaven an die Maschine geschmiedet wurden, sind solider, als es die klugredenden Kollegen Alberts wussten oder wissen wollten. Ohne diese Ketten zu sprengen, ist die Rebellion des einzelnen zwecklos. Albert fühlte diese Ketten und deshalb blieb er.“ Albert verdient nur wenig mehr als seine Kollegen, ist aber doppelt erschöpft. Er spürt, dass er mit seiner Schinderei, seiner täglichen Lohnarbeit die eigene Existenz nicht nur nicht sichert, sondern sie sogar untergräbt.

Der „Austromarxist“ Otto Bauer hat 1931 in einer Broschüre über „Rationalisierung – Fehlrationalisierung“ so auf diese von den Arbeitern gefürchtete „Akkordschere“ hingewiesen: „Sie hüteten sich, allzu intensiv zu arbeiten, um nicht, durch Überschreitung der üblichen Verdienste, den Anlass zur Herabsetzung der Akkorde zu geben. Rekordbrecher, die mehr als die anderen Arbeiter leisteten, wurden als Solidaritätsbrecher geächtet, weil sie die Akkorde der ganzen Belegschaft in Gefahr brachten.“[2]

Was Otto Bauer in sozialwissenschaftlicher Terminologie beschreibt, schildert Georg Glaser 1932 in seinem Roman „Schluckebier“ in literarischer Form. Glaser beschreibt nicht nur die durch die Hetze am Fließband gesteigerte Unfallgefahr, sondern auch die ständige Lohndrückerei am Fall des „dicken Zilonka“: Dieser „schaffte bis zu achtzig Prozent über die Akkordmindestsätze hinaus, verdiente damit sehr viel und verdarb gründlich die Akkorde. Denn er gab der Firma die Handhabe, die Sätze zu erhöhen. Was er in der Hand gehabt hatte, war verloren. Die Schleifer hassten ihn, beschworen ihn, schlugen ihn dann halb tot, schlugen ihn viehisch; er blieb dabei, die Akkorde zu versauen und somit den Kindern der Schleifer das Brot zu schmälern. Er war, mit einem Wort, ein ‚fleißiger, guter‘ Arbeiter.“[3]

Auch Albert Buchner bewegt sich am Akkordlimit, „immer auf der Jagd nach den Minuten, den Sekunden“. Längere Zeit hält Albert stand, aber dann beginnen seine Nerven zu „tanzen“, er ist erschöpft, schlaflos: „Er wankte abends wie ein Kranker in den Waschraum, hörte wenig von den Fetzen der Unterhaltung, ging wieder zum Bahnhof und sank zu Hause auf den Stuhl. Die Balkenüberschriften der Zeitungen waren ihm wie ferne Dinge aus fernen Welten. Sein Hirn war von der Maschine leergepumpt.“ (GB 50–55)

Mehr gegen seinen Willen wird Albert im März 1920 in den Generalstreik zur Abwehr der Kapp-Putschisten hineingerissen. Wie gewohnt appelliert die Sozialdemokratie an die „Einheit“, so auch in Alberts Betrieb: „Vorsichtig tastete der Betriebsrat die Meinung ab. Abwarten, empfiehlt er, bis Nachricht von den übrigen Betrieben komme. Keine zersplitterten Aktionen. Die Einigkeit über alles.“ Arbeiter verlangen sofortige Aktionen gegen das „abgetakelte Offizierspack mit seinen verlumpten Landsknechten“. Der Betriebsrat erschrickt vor dieser Stimmung. Ehe er sich besinnt, spricht schon ein anderer: „Wir warten nicht auf Nachricht; wir handeln! Die Antwort des Proletariats ist der Generalstreik.“

Einige hoffen auf eine Rote Armee – sie wird nur im Ruhrgebiet wirksam werden. Es werden auch weitergehende sozialrevolutionäre Losungen ausgegeben: „Nicht für oder gegen Ebert-Scheidemann oder für oder gegen Kapp-Lüttwitz ist die Parole, sondern nieder mit dem Kapitalismus, für die Diktatur des Proletariats!“

Albert verirrt sich in ein USP-Lokal, dort herrscht Planlosigkeit, die Parteileitung agiert desorientierend: „Kein Mensch wusste, was geschehen soll. Alle warteten auf den Befehl der Parteileitung. Die Kappisten drängten jenseits der Spree vor. Vom Osten her sollten sie über Köpenick im Anmarsch sein. Auch von Spandau kamen Nachrichten über Kämpfe. Ein hünenhaft gewachsener Prolet kam wütend aus dem Lokal und sagte: ‚Die Bonzen haben die Hosen voll bis oben ran! Nicht einmal einen Wagen haben sie um die Schießeisen abzuholen, die wir ausgebuddelt haben. Diese Phrasenhelden!‘“ Der USP-Referent Thorm versucht die Arbeiter auf Linie zu bringen: „Keine Disziplinlosigkeiten. Keine Putsche. Die USP wird sich ihre Taktik nicht vom Gegner vorschreiben lassen. Aushalten im Generalstreik, aber in die Betriebe gehen und dort überall revolutionäre Betriebsräte wählen. Die proletarische Einheitsfront bilden und alle Störenfriede und Krakeeler rücksichtslos zur Seite schieben. Dann wird die Reaktion zusammenbrechen. Dann ist das Proletariat unüberwindlich.“ Ein radikaler USP-Genosse protestiert gegen diese Hinhaltetaktik: „Jetzt darf das Proletariat nicht ‚Gewehr bei Fuß‘ stehen. Jetzt heißt es, sich entscheiden, entweder für die Regierung, die mit Hilfe dieser Garden das Proletariat niederschlägt, oder für die revolutionäre Aktion des Proletariats, für bewaffneten Aufstand!‘“

Ein Teil der Versammlung verlangt sofortige Aktion, Generalstreik und Waffenausgabe an die Arbeiter, die rechte Parteileitung fordert „Einheit“ und „Verantwortung“, Thorm warnt vor kommunistischen Provokationen: „‚Die USP ist sich der Verantwortung, die sie auf sich nimmt, bewusst! – Die USPD lehnt es ab, die – Arbeiterschaft – in – ein aussichtsloses – Blutbad – zu – hetzen!!!‘ Dann wartete er die Wirkung seiner mit Pathos in den Saal geschleuderten Worte ab. Er war erfahren in der rednerischen Behandlung der ‚Masse‘, man sah es an seinem faunischen Lächeln. (…) ‚Wir lehnen das verbrecherischer Spiel verantwortungsloser Elemente ab, weil wir noch ein Gewissen für das Proletariat haben. (…) Ein Heer von dreißigtausend Mann, mit allen technischen Waffen ausgerüstet, wartet auf die Veranlassung, loszuzuschlagen. Dreißigtausend Mann, nur in Berlin, und Berlin ist umzingelt. – Wollt ihr, dass ein Bombardement aus tausend Rohren auf die Frauen und Kinder des Proletariats eröffnet wird? Wollt ihr mit eurem Dutzend Räuberpistolen den Kampf aufnehmen? Das kann nur ein Narr wollen, oder ein – Verbrecher!‘“ Die Zuhörenden schimpfen: „Du lügst! – Du Gauner! –Feiger Hund!“

Nach dem raschen Scheitern des Kapp-Lüttwitz-Putsches rufen SPD, ADGB und große Teile der USP zum Ende des Arbeiterwiderstandes auf. „Die Demokratie“ habe gesiegt: „Damit ist das Ziel des Abwehrkampfes erreicht. Wir fordern euch auf, so geschlossen, wie ihr unserem Ruf gefolgt seid, den verbrecherischen Plan der Reaktion durch einen Generalstreik zunichte zu machen, die Arbeit wieder aufzunehmen.“ (GB 64–70)

Welche Täuschung! Der Sieg war bloß ein oberflächlicher. Die gegenrevolutionären Militär- und Polizeieinheiten blieben in ihren Stellungen. Die Angriffe auf die Errungenschaften der Arbeiterklasse aus der Novemberrevolution werden fortgesetzt. Albert sieht, wie Arbeiter, die nicht sofort den Streik abgebrochen hatten, diszipliniert und entlassen werden: „Einige kamen erst anderen Tages und ein Teil von ihnen durfte den Betrieb nicht mehr betreten. Die Meister hatten ein Grund, diejenigen wegen unentschuldigter Arbeitsversäumnis zu entlassen, die ihnen nicht genehm waren.“ Die Nachrichten von den Kämpfen der Roten Ruhrarmee verfolgt Albert nur noch von Ferne.

Die Buchners sind schwer getroffen, Sohn Erich, ein Buchdruckerlehrling, ist tot. Ein Vertreter der Arbeiterjugend von Köpenick muss mitteilen: „Erich hat seine proletarische Pflicht getan. (…) Ein Meer von Fahnen folgte den Särgen Erichs und seiner toten Genossen.“ Albert verliert den Glauben an die Sozialdemokratie, aber eben nicht vollständig! Während des Begräbnisses ignorieren die in Frack und Zylinder gekleideten SPD-Funktionäre die Familie Buchner: „Sie pilgerten in die Baracke zurück.“ In einem SPD-Blatt wird der Tod von Erich mit dem schalen Hinweis auf seinen „Idealismus“ abgetan. (GB 73–76)

Das Proletenleben geht weiter. Albert steht wieder unter dem Kommando der Maschine. Er kann das vorgeschriebene Pensum nicht mehr erfüllen. Er gerät in Akkord-Rückstand. Nach Protesten wird er entlassen und vom Werkschutz umgehend aus der Arbeitshalle entfernt: „Nach einigen Minuten kamen die beiden Portiere und forderten Albert auf den Betrieb zu verlassen. Als Grund der Entlassung war Arbeitsmangel angegeben. Einige Kollegen steckten die Köpfe zusammen und beratschlagten. Die anderen arbeiteten eifrig weiter.“

Margot und Albert Buchner vegetieren apathisch vor sich hin, der Winter 1920/21 steht vor der Tür: „Ein Winter ohne Arbeit, ohne Feuerung, ohne Wohnung. Auf dem Arbeitsnachweis dieselben Gesichter, einer hinter dem anderen, an unzähligen Schaltern. Dieselbe muffige Luft. Dasselbe Bild bei der Vermittlung. Für einen Arbeitsplatz Hunderte von Angeboten.“

Margot Buchner versucht die Arbeitslosigkeit durch schwer erschöpfende Hamsterfahrten, durch „Kartoffelstoppeln“ auszugleichen, auch wenn die Anstrengungen in kurzer Zeit ihre Gesundheit ruinieren. Nicht selten nimmt die Polizei den Arbeiterfrauen die Kartoffelsäcke wieder ab. Margot arbeitet bis zu ihrem frühen Tod 1923 als Näherin. Die Heimarbeiterinnen werden gnadenlos ausgebeutet. Die Abnahme der Kleider erfolgt zu unter jedem Existenzminimum liegenden Preisen.

Albert irrt Anfang 1921 von einer Erwerbslosenversammlung zur anderen. Die linken Flügelkämpfe sind ihm fremd, da und dort noch ein paar USPler. Die USP hat sich schon gespalten, der linke Flügel hat sich im Dezember 1920 mit der KPD vereinigt, der rechte Flügel wird bald in der SPD aufgehen. Da sind die vielen Auseinandersetzungen zwischen rätekommunistischen, anarcho-syndikalistischen Gruppen und den „linken Radikalen“ der Kommunistischen Arbeiterpartei (KAP). Adam Scharrer gestaltet diese Widersprüche als jahrelanger KAP-Aktivist aus eigener Erfahrung.

Ein Redner fordert die Arbeitslosen auf, in die reformistischen Gewerkschaften „einzutreten, um diese zu zwingen, sich für die Forderungen der Erwerbslosen einzusetzen. Nicht leerer, polternder Radikalismus bringe die Erwerbslosen vorwärts, sondern die Einheitsfront. Er legte eine Resolution vor und verlangte Abstimmung darüber. (…) Wir müssen die Führer der Gewerkschaften beseitigen und revolutionäre Führer wählen. Wir müssen die Gewerkschaften zurückerobern. Wir müssen dort sein, wo die Massen sind. Wenn das Proletariat nicht fähig ist, die Gewerkschaften zu erobern, ist es erst recht nicht fähig, die Revolution zu machen. Das sagt ja sogar Lenin in ‚Kinderkrankheit des Radikalismus im Kommunismus‘“ Ein KAP-Aktivist widerspricht: „Die Einheitsfront mit den Gewerkschaften ist die Einheitsfront mit der Konterrevolution! Nur durch die Trennung von der Konterrevolution entsteht die Einheitsfront des Proletariats gegen den Kapitalismus!“

Weitere Redner fordern den autonomen proletarischen Kampf jenseits der etablierten Arbeiterparteien, weg mit allen Funktionären, die pauschal als „Bonzen“ abgetan werden: „Wir müssen selbst handeln!“ Die Erwerbslosen stürmen spontan das Rathaus. Hunderte Polizisten wehren mit entsicherten Karabinern ab. ein Überfallkommando der Polizei beendet die Demonstration, auch Albert wird verhaftet, aus dem Polizeiprotokoll: „Der Arbeiter Albert Buchner erklärt, dass die Arbeitslosen in der Versammlung die Forderungen erhoben: Erhöhung der Unterstützung auf das Existenzminimum, sofortige Auszahlung einer Wirtschaftsbeihilfe von tausend Mark usw.“ (GB 89–94)

Immer wieder kehrt Albert zur Sozialdemokratie zurück. Kümmel predigt in rechtssozialdemokratischer Manier Arbeiterharmonie. Die „Zerrissenheit“ müsse überwunden werden. Es gilt „am Staat mitzuarbeiten“. Man soll nur ja nicht weiter „Bürgerkrieg“ führen. Kümmel zeichnet ein geradezu groteskes Idyll von der Weimarer Republik: „In dem Bild, das Kümmel entstehen ließ, marschierten das Proletariat, die Reichswehr, die Schupo, die Fraktionen der Parlamente, voran der sozialistische Präsident der Republik, Not und Elend versanken in den Schatten der Vergangenheit.“ Albert glaubt nicht wirklich daran, stimmt trotzdem resigniert zu.

Ein Freund meint spöttisch zu Albert: „Wird das eine Freude werden, wenn die Großagrarier und Schlotbarone Grund und Boden und Fabriken abliefern und sich zur Arbeit melden. Wird das ein Fest werden! Wenn die alle antreten: die Couponabschneider vom Kurfürstendamm, die kleinen und großen Schieber, Behördenhyänen, Direktoren, Geheimen und Wirklich Geheimen Räte und ihre mondänen Weiber.“

Die Schreckensmeldungen der Inflationsära verschüchtern Albert: „Währungskrise in Österreich – 1100 Kronen für einen Dollar – Rückgang der Kohlenförderung – Erhöhung der Arbeitszeit in den Leunawerken auf sechsundfünfzig Stunden – Weitere Verhaftungen von Anführern der gestrigen Erwerbslosenkrawalle.“

Andererseits lässt ein neuer Arbeitsplatz Albert für einige Momente hoffen, aus all der proletarischen Monotonie und Randständigkeit ausbrechen zu können, lässt ihn ein wenig kleinbürgerliche Sekurität, „solide Verhältnisse“ erwarten: „Aber mit der sinkenden Mark sank der Lohn, trotz aller ‚Zulagen‘.“ Albert gönnt sich nach langer, langer Zeit wieder einmal ein Bier, er sinniert: „Die Hauptsache war doch vor allem, dass er wieder eine feste Position unter den Füßen hatte. Er rechnete auf lange Sicht, auf Jahre regelmäßiger Arbeit. (…) Er wollte Ruhe nach all den wüsten Jahren. Er wollte keine Reichtümer erwerben, er wollte Arbeit, Anerkennung seiner Arbeit, einen Sonntag in der Woche und später – ein Fleckchen Laubenland. Sonst nichts!“ (GB 103–106, 118)[4]

Aber das spielt es nicht, die Reallöhne schmelzen in der Inflation dahin, die laufenden Akkordverschärfungen führen Ende 1921 zu neuen Arbeitskämpfen. Die Streikaufrufe ziehen an Albert wie eine Nebelwand vorbei: „‚Jetzt erfüllt sich die Tragik einer halben Revolution. Jetzt spüren wir es am eigenen Leibe. Wir werden gehetzt von Akkordpreisen, die während der Arbeit in nichts zerflattern. Bis wir unsern Lohn in die Hände bekommen, ist er nur noch ein Trinkgeld. Unsere Kinder sterben hin wie die Fliegen, unsere Frauen magern zu Skeletten ab, nur damit wir nicht an der Maschine umfallen. (…) Worauf warten wir denn noch? Bis uns die gottverdammten Hunde vollständig niedergetrampelt haben? Bis wir die Nase nicht mehr aus dem Deck hochheben können? Worauf warten wir eigentlich noch?!‘ Der Redner steht mitten in der Versammlung, mit geballten Fäusten Die Haare hängen ihm wirr ins Gesicht. (…) ‚Streik! – Generalstreik!‘ ‚Sehr richtig. Nieder mit den Volksausplünderern.‘“

Albert stimmt zu, ist gepackt und zugleich ängstlich halbgläubig: Was soll ein Streik bringen? „Der Ausgang ist immer ungewiss. Wieder hinausfliegen, die Arbeit an der Turbinenbank verlieren. Wieder herumsuchen, von einer Fabrik zu andern. Wieder an Revolver- oder Wellenbänken schuften, für noch weniger Geld.“

In einer Betriebsversammlung erscheint ein gewiefter Gewerkschaftsreferent, er prüft mit raschem Blick die Stimmung. Er versucht sich als harter Kämpfer für die Arbeitersache darzustellen. Es sei nicht leicht, sich mit all den Generaldirektoren rumzuschlagen, wie sich dies die „Maulhelden“ der Streikparolen so vorstellen: „Das ist schwerer, Kollegen, als sich hier hinzustellen und mit dem Generalstreik um sich zu werfen – mit dem Maulwerk.“ Er wird von Pfiffen und Rufen unterbrochen: Hör auf mit Deinen „Rosstäuscherkniffen, Du Fatzke“, hör auf mit „deinen Jesuitenkniffen“. Der Funktionär reagiert mit versuchter Gelassenheit, mimt den professionell weitsichtigen Mann des Gewerkschaftsapparats, wenn er Phrasen vom „Egoismus bestimmter Volkskreise“, von der „Unvernunft der Wirtschaftsführer“ von sich gibt: „Das hörten sich die Proleten wohl eine Zeitlang mit an, aber sie verstehen diese Sprache nicht. Ein neuer Sturm setzte ein. ‚Du willst uns wohl zum Narren halten!‘ (…) Ermahnungen: ‚Bewahrt Ruhe, Kollegen, (…).‘“ (GB 121–124)

Der Streik beginnt, wird aber rasch isoliert, die Aussperrungsdrohung wirkt. Ein Solidaritätsstreik in einem benachbarten Betrieb wird nach vier Tagen abgebrochen: „Ein Flugblatt der Gewerkschaften hatte vor ‚verantwortungslosen Elementen‘ gewarnt und zur ‚Besonnenheit‘ aufgerufen.“ Die Sozialdemokraten konnten Scheinerfolge als Teilerfolge verkaufen: „Das Flugblatt schloss ‚Haltet Disziplin! Denkt an eure Zukunft! Zeigt euch würdig der großen, historischen Aufgabe, vor die ihr durch die Geschichte gestellt seid!‘ Einzelne Abteilungen arbeiteten bereits wieder (…). Das tägliche Brot fehlte.“ Kaum mehr Teilnehmer an Streikversammlungen: „Am selben Abend ließ die Firma bekannt machen, dass alle, die nicht am darauffolgenden Morgen die Arbeit aufnehmen würden, entlassen seien. Das wirkte.“ Und am nächsten Tag sieht Albert, dass nur mehr die „Zuverlässigen in den Betrieb aufgenommen“ werden. Die „Streikelemente“ werden von der Betriebspolizei ferngehalten.

Nach dem verlorenen Streik greift die Betriebsleitung zu repressiven Rationalisierungsmaßnahmen. Sie droht sogar die Betriebsschließung an, es soll noch mehr „rausgeschunden“ werden: „Die Auswirkungen des verlorenen Streiks zeigten sich jedoch sehr bald. Ein Herr Balzer, ‚der Krumme‘ genannt, schlich mit der Stoppuhr in der Dreherei herum, die Preise neu aufzunehmen. ‚Lassen Sie den Quatsch! Wir bekommen ja nur Lumpenpfennige für unsere Arbeiten. Stellen Sie sich selbst an die Maschine, dann werden Sie bald merken, dass wir nicht zum Spaß hier sind. Mit der Stoppuhr neben der Maschine stehen, das kann jeder Affe!‘ Das sagte Meier, Alberts Ablöser. Er war Vertrauensmann.“

Der Betriebsrat wird zur Direktion zitiert und mit einer möglichen Betriebsschließung konfrontiert: „Wenn es uns nicht gelingt, auf Grund einer durchgreifenden Neukalkulation eine solide Unterlage für die Leistungsfähigkeit unserer Werke zu bekommen, dann ist die Stilllegung unvermeidlich. Ich glaube, dass letzteres auch für die Belegschaft nicht sehr angenehm ist. (…) Und die Proleten saßen da und überlegten. Das hatten sie nicht erwartet.“ Der Werksdirektor doziert unbeirrt weiter: „Er sprach vom verlorenen Krieg, von dem Verlust großer Teile der deutschen Industrie durch den Friedensvertrag, von den ungeheuren Lasten, die die verstümmelte deutsche Wirtschaft zu tragen habe, und erläuterte dann den vorgetragenen Zahlenberg: ‚Zwei amerikanische Arbeiter leisten mehr als fünf englische und mehr als sieben deutsche. Natürlich besagt das nichts gegen den Arbeitswillen der deutschen Arbeiter. Die technischen Verbesserungen des Arbeitsprozesses, die den amerikanischen Arbeiter in die Lage setzt, diese Leistung zu vollbringen, das ist es!“ Auch hier in Deutschland sei diese neue „amerikanische Durchorganisierung des Arbeitsprozesses“ unvermeidlich. (GB 130–133)

Otto Rühle, nach 1914 Kampfgefährte von Karl Liebknecht, später „linksradikaler“ Rätekommunist, hat die tayloristisch fordistische „Rationalisierungstechnik“ in seiner „illustrierten Kulturgeschichte des Proletariats“ beschrieben: die Einführung des Fließbandes an Stelle der alten „Werkbank“, das Aussortieren der traditionellen Facharbeiterkader, die Liquidierung des Berufsstolzes der „Werkmeister“, die Stoppuhr als Symbol der Zergliederung von Arbeitsabläufen in Sekundenbruchteile. Auch im Deutschland der 1920er Jahre etablieren sich unzählige (psychotechnische) Institute zur „Verwissenschaftlichung“ des Arbeitsprozesses, wie die „REFA“, ein Zentrum für „Arbeitsstudien“, zur „Arbeitszeitermittlung“ oder die „DINTA“, das „deutsche Institut für technische Arbeitsschulung“: „Denn kann der Kapitalist seine Rettung nicht auf dem Wege der Lohnsenkung erreichen, so versucht er sie auf dem Wege der Produktionssteigerung zu erzielen. Das Mittel ist die Rationalisierung durch energiesparende Arbeitsweise. Es hat sich ein System wissenschaftlicher Betriebsführung herausgebildet, das um Steigerung und Verbilligung der Produktion bemüht ist, damit dem Unternehmer bei normaler Warenpreisgestaltung ein unvermerkt höherer Profit zufällt.“

Die „Seele“ des Arbeiters soll im Rahmen einer betriebsfriedlichen „Werkgemeinschaftsideologie“ für einen „weißen Unternehmersozialismus“ gewonnen werden. Durch gezielte „Entpolitisierung“ soll jede klassenkämpferische Solidarität zerbrochen werden. Werkszeitungen, Werksfeste, „Treueprämien“, innerbetriebliche Sozialeinrichtungen sollen begleitet von politischer Bespitzelung und paramilitärischer Überwachung zur „Freude an der Arbeit“ führen und einen gefügig abgestumpften Arbeitertyp jenseits aller sozialistischen Ideale – fernab aller gewerkschaftlichen Streikkämpfe – schaffen.[5]

Der Werkschutz reagiert immer perfider gegen versuchte kleine Kupfer‑, Stahl- oder Spähne-Diebstähle. Sogar die Prothesen der Kriegsinvaliden werden an den Firmeneingängen kontrolliert. Der Widerstand gegen die „Stoppuhr“ wird überfahren. Ein Kollege, „der sich geweigert hatte, seine Arbeit abstoppen zu lassen“, wird isoliert. Er „bekam keinen größeren Akkordsatz mehr, sondern nur noch Arbeiten für Stunden und immer nur einzelne und verschiedene Teile. Bis er die Zeichnungen herangeholt, die Werkzeuge zusammengesucht und die Arbeit eingespannt hatte, war die Zeit um.“

Albert versucht es weiter mit Anpassung. Es gelingt ihm die Akkordvorgabe zu erfüllen, die Kollegen werden misstrauisch. Schlussendlich sieht auch er, dass alles Bemühen nutzlos ist. Tage später zieht ihm das Kalkulationsbüro nämlich „fünfundzwanzig Prozent“ ab. Albert sieht sich in einer Spirale des Schuftens nach unten, arbeitet aber weiter und wird von seinen Kollegen völlig geschnitten: „Bei Albert genügte die, wenn auch versteckte Drohung mit dem Verlust der Arbeit, um ihn zur Höchstleistung aufzupeitschen.“ Ständigen Schikanen ausgesetzt droht Albert zu kollabieren: „Die Sonne lag heiß auf dem Glasdach der Riesenhalle. Der Gussstaub fraß sich durch die Unterwäsche, biss sich, schweißvermengt, in die Haut. Albert wischte sich gelegentlich mit rußigen Händen über das Gesicht, das wie ein hässliche Maske aussah, durch die Augen undefinierbar lauernd glotzten.“

Tage später bricht Albert auf dem Weg zur Arbeit zusammen: Ein täglicher Marsch von drei Stunden zur und von der Arbeit „auf dem Pflaster: das zieht in den Knochen. Ein Tag Arbeit und Kampf mit den Maschinen: das übersteigt die Willenskraft eines Menschen, dessen Energien genau berechnet und restlos verbraucht sind in dieser Arbeit.“ (GB 144–148, 155f., 160)

In einer Arbeiterversammlung redet sich der USPler Thorm nach dem Rathenau-Mord 1922 ein „Gesetz zum Schutz der Republik“ schön: „Bis hierher und nicht weiter! – Die Fraktion wird auf die geschlossene, eiserne Phalanx des vereinten Proletariats stoßen. Ihre Pläne werden an unserer unerschütterlichen Disziplin zerschellen. – Auf Granit beißen! – Jetzt ist es genug! – Das Maß ist voll!! Eisner, Erzberger, Rathenau! —- Das Proletariat wird …“ Thorm wird unterbrochen, er hat die vielen ermordeten Kommunisten bewusst verschwiegen: „‚Liebknecht, Luxemburg, Leviné, Sylt [Wilhelm Sült]!‘ Die Ergänzung der Liste der Gemordeten wurde vom Saal her vorgenommen. Thorm stutzte. Einige Ordner bedrängten die Zwischenrufer.“ Thorm spricht weiter: Von den „Errungenschaften der Revolution“, von der „unheilvollen Zerrissenheit des Proletariats, von den Opfern des Krieges und des Bürgerkrieges, von dem mörderischen Bruderkampf im proletarischen Lager.“ (GB 163–166)

Albert wird – wieder einmal – vom SPD-Vertrauensmann Kümmel bearbeitet: „Mit dem Jammern können wir bloß nichts ändern. Solange die Arbeiterschaft nicht einig und geschlossen eingreift, hilft alles Reden nichts!“ Albert scheint diesmal „unbelehrbar“. Er fragt gar, „warum die Regierung immer nur Arbeiterzeitungen verbietet und immer nur Arbeiter in die Gefängnisse und Zuchthäuser wirft? Warum sie nicht die Zeitungen der Reaktion verbietet und den Schiebern und Wucherern zu Leibe rückt?“ So fängt Kümmel wieder an, das, was er für „Strategie und Taktik“ der SPD hält, zu rechtfertigen: „Albert es ist schade, dass man die Karre nicht mal so laufen lassen kann, wie es die Radikalinskis wollen. Da würden manche ihr blaues Wunder erleben. (…) Erst muss Ruhe eintreten. Die Mark kann nur stabil werden, wenn (…). Erst toben die Demagogen, dass Stinnes die Kiste allein schmeißen will, und dann toben sie, dass auch die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften ein Wörtchen mitreden wollen.“ (GB 183–185)

Albert findet noch einmal Arbeit als Turbinenfräser: „Einige Dreher winkten herüber. Einer holte sich einen Akkordzettel und gab Albert die Hand ‚Hättest ruhig noch zu Hause bleiben können. Hier ist nichts zu holen. Noch nicht mal das Fressen.‘ (…) Die Maschine ist eingestellt auf den Bruchteil eines Millimeters im Hub und im Schnitt. Eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – sieben! – Tack-tack-tack-tack-tack-tack-tack! Fünfzig Schläge in der Minute. Dreitausend in der Stunde. Vierundzwanzigtausend in acht Stunden.“ Diese Monotonie erfordert fast übermenschliche Konzentration: „Alberts Füße schmerzten. Acht Stunden auf ein und derselben Stelle stehen, daran ‚gewöhnt‘ sich ein Mensch so wenig, wie an eine Kette. Alberts Finger schmerzten; sie waren weich geworden, und er durfte die Kurbeln nicht lose halten, sonst verlor er die Führung.“ (GB 198–200)

Das Inflationsjahr 1923 wird zu einem Höllentanz. Im Umfeld von Albert begehen immer mehr Menschen Verzweiflungstaten. Siegfried Nebel (das ist John Sieg) hat Scharrers Roman 1931 für die „Linkskurve“ dementsprechend besprochen: „Rationalisierung, die Arbeit wird abgestoppt. Buchner arbeitet an zwei Karussellbänken, bis er zusammenbricht. (…) Ein verhungernder Schriftsteller begeht Selbstmord, seine Frau wird irrsinnig. Menschen, am Verhungern bekommen fixe Ideen. Der Gastwirt Fricke zündet im Wahnsinn seine Kneipe an. Besatzung im Ruhrgebiet, Polizeiüberfälle auf Hungernde, eine schwangere Frau hat eine Frühgeburt, sie verbrennt ihr Kind im Ofen. Eine Kriegswitwe mit sieben Kindern dreht den Gashahn auf. Hamsterfahrten. Die AEG-Arbeiter nehmen Metalle mit nach Hause, weil ihr Lohn entwertet ist.“[6]

Kaputte, erledigte, Schmerz geplagte Arbeiterhausfrauen taumeln durch das Romangeschehen, religiöse Wahnvorstellungen nehmen zu, von der heiligen Magdalena und sonstigen biblischen Phantasien, religiös-völkische Phantasien vom „heiligen Krieg zwischen Jesus und Wotan“.

Großstadtproleten bewegen sich durch einen sozialen „Hexenkessel des Irrsinns und Elends“: „Das war die große Reservearmee, aus der Schnitter Tod täglich ganze Bataillone zum ‚Freitod‘ abkommandierte. (…) Die Arbeitslosen hatten keine Arbeitskraft zu verweigern, aber krepieren wollten auch sie nicht. Es kam zu neuen Plünderungen, doch die Regierung blieb ‚Herr der Lage‘. (…) Die Millionen Proleten erleben ein unheimlich gleichförmiges Schicksal. Die Lohndifferenzierung hört auf. Der Berufs- und Standesdünkel zerrinnt vor der der Gefahr zu verhungern! Streik aller Arbeiter? Das ist Generalstreik! Generalstreik?“ Hoffnung oder Illusion? Auch die kleinen Kaufleute, Handwerker, Kriegsanleihenbesitzer, Rentner haben sich „schon längst zu Tode gespart“. Arbeiter erinnern sich an Liebknechts eschatologisches Wort vom revolutionären Aufstand als den „Posaunenklängen des jüngsten Gerichts“. (GB 248–256, 267–272)

Ende 1923 werden unter einem „Stabilisierungsregime“ die sozialen Errungenschaften der Revolution von 1918 demontiert, Löhne per staatlicher Zwangsschlichtung herabgesetzt, Arbeitszeitregelungen willkürlich ausgehebelt: „Der Ruhrkrieg ist verloren. Die deutsche Regierung befiehlt, in dem vom Feinde besetzten Gebiet die Arbeit aufzunehmen. Der Staatsbankrott jedoch wird nur zum bleibenden Gewinn, wenn die alte Währung ins Nichts versinkt. Der Abbau beginnt.“

Und so verliert auch der knapp über vierzigjährige Albert Buchner seine Arbeit, ob er sich von diesem Schlag erholt, bleibt offen: „Die Deflationskrise warf Hunderttausende aus den Fabriken. Auf den Arbeitsnachweisen war wieder Hochbetrieb.“ Albert geht wieder stempeln. „Er wurde überall abgewiesen.“ Immer wieder erhält er seine Papiere zurück, nicht einmal zu miesestem Lohn kann er seine Arbeitskraft verkaufen: „Er klopfte noch einmal an den Schalter, verwies auf sein letztes Arbeitszeugnis und fragte erregt nach dem Grund der Arbeitsverweigerung. Der Beamte antwortete: ‚Tut mir leid. Sie sind über vierzig Jahre alt.‘“ (GB 285f.)[7]

Die Rote Ruhrarmee 1920. Hans Marchwitzas „Sturm auf Essen“

Hans Marchwitza führt in „Sturm auf Essen“ (1930) und in den „Kumiaks“ (1934) über zwei Figuren durch die Revolutionsgeschichte des Ruhrgebiets. Da ist der 1918 schon mitten in der revolutionären Arbeiterbewegung stehende Bergarbeiter Franz Kreusat, der im Frühjahr 1920 als Roter Ruhrsoldat ermordet wird, und der ohne jedes Arbeiterbewusstsein einige Monate nach dem blutig niedergeschlagenen Ruhrkampf aus dem Westpreußischen zugewanderte Peter Kumiak, der erst nach Monaten von den Klassenschlachten an der Roten Ruhr erfährt.[8]

Franz Kreusat kehrt im November 1918 aus dem Krieg in die düstere Essener Zechenkolonie zurück. Die Jugendzeit ist verloren. Im Februar 1919 wird er nach fast fünf Jahren wieder in die Zeche einfahren: „Hier unten hatte er sechzehnjährig als Pferdetreiber angefangen, Gedingeschlepper war er, als er in den Krieg ging. Jetzt fuhr er als Lehrhauer in die ihm fremdgewordene Nachtwelt ein. Würde er sich wieder hineinweben in diese Kohlenfinsternis, oder warf er schon nach der ersten Schicht wieder die Hacke hin?“

Vorerst sieht Franz, der sich ein Parteibüchlein der Mehrheitssozialdemokratie aufschwätzen lässt, wie die Revolution nach einem Monat im Dezember 1918 wieder versandet: „Man spuckte die Revolutionäre nach vier Wochen Umsturz an! Verbrecher, Verräter …!“ Ein Bergkumpel meint Franz gegenüber, nichts haben wir mit dem 9. November 1918 gewonnen: „Krupp regiert wie vor dem Krieg, und Stinnes regiert wie vorher, es hat sich nichts geändert.“

Der Werbung für Freikorps widersteht Franz Kreusat, auch wenn er eigentlich nie wieder in den Schacht will: „Das waren Tiere, Aasgeier, die der Krieg wieder entließ, die sich jetzt, nach einer verfehlten Glückssuche (…) in neue, ungewisse Abenteuer stürzten. Er war ihnen gleich nach dem Novembertag überall begegnet, diesen abgewetzten, versumpften und entwurzelten Gestalten. Sie stanken nach den Kaschemmen der Etappe, die Leichenfledderer, der üble Tross des Krieges, graue und blutjunge Gesichter, mit Gefreitenknöpfen und Tressen, die Bordelle füllend, dreckige Zoten erzählend.“ (Sturm auf Essen, 1. Kapitel)

Franz meldet sich Ende 1918 zur Soldatenwehr, zum Arbeiter- und Soldatenrat: „Franz ging seit einer Woche mit einer roten Armbinde und einem Gewehr auf der Straße. Er war gleich wieder ernüchtert worden und schwankte, ob er nicht den falschen Schritt getan hätte.“

Er sieht, dass sich in den Räten viele kleinbürgerliche Opportunisten herumtreiben. Die meisten anderen Wachleute waren „gleichgültige und abgestumpfte Schlepper; auch einige kleine Geschäftsleute (…) waren darunter. (…) Heute verdammten sie Noske als Kaisersozialisten und am nächsten Tage die Unabhängigen als schlapp und wankelmütig, und nächstens die Spartakisten, weil diese keine Ruhe gäben.“

Nur ein Wachkollege ist Spartakist, seine Hände waren „schwer vom Kohleschaufeln, und sein Gesicht trug, obwohl er noch keine dreißig Jahre zählte, schon die blauen Narben der ‚ewigen Bergleute‘. Deshalb seine Liebe für Spartacus.“ Er ist wie Franz empört, dass Noske „die alten Schlächter mit dem Schutz der Republik“ betraut: „Das ist der Tod der Revolution.“

Franz Kreusat erlebt die Korrumpierung der Arbeiter- und Soldatenräte, ihre laufende Herabwertung zu harmlosen Hilfsorganen der Staatsverwaltung, ihre Entwaffnung, ihre Unterwanderung durch reaktionäre Offiziere. Die Wache des Soldatenrats gerät schon im Jänner 1919 in den Verruf bürgerlicher und auch sozialdemokratischer Kreise. Alle „vernünftigen Mannsleute seien wieder an ihre normale Arbeit zurückgekehrt, nur die letzten spielen noch Revolution. Auch sie sollten sich endlich bequemen und in die Grube gehen und nicht Wächter spielen, wo nichts zu bewachen sei.“

Die Soldatenwehr wird zur Abgabe der Waffen gedrängt, ein Kommunist widerspricht: „Genossen, gebt die Gewehre nicht aus den Händen! Traut keinem Schuft von General (…). Kämpft, bis die konterrevolutionäre Brut sich in die Mäuselöcher verkriecht.“ Die wenigen Linken sehen die gegenrevolutionäre Gefahr: „Sechs Wochen nach der Revolution müssen sich [Luxemburg und Liebknecht] vor der Soldateska versteckt halten, verstehst du? Und wir trotten wie die Idioten in den Straßen, und in Berlin warten die Genossen vergebens auf Hilfe …“

Am Tag der Ermordung von Rosa und Karl tritt Franz aus Protest von der Ebert-SPD zur USP über. Unter den unabhängigen und spartakistischen Räten macht sich Unruhe breit, da sich immer mehr „Saboteure, Offiziere, Feldwebel“ aus den „reaktionären Stäben der rückkehrenden Regimenter“ einschmuggeln.

Die Sozialdemokraten sind mit der Auflösung der Soldatenwehren einverstanden. Die roten Genossen beginnen deshalb vorsorglich mit dem Verstecken ihrer Waffen: „Franz, den sie ins Vertrauen zogen, zögerte; er wollte sich nicht in irgendeine gefährliche Geschichte verwickelt wissen, aber Kramm [der Spartakist] wurde wütend: ‚Willst du, dass sie uns eines Tages mit diesen Knarren den Rest geben?‘“ (Sturm auf Essen, 2. Kapitel)

Die Arbeiter- und Soldatenräte sind im Frühjahr 1919 schon ganz heruntergekommen: „Die bewachten jetzt nur noch Kaninchenställe.“ Nach und nach werden die letzten Rätewachen abgebaut: „Und wieder waren siebzig Gewehre den Händen der Massen entwunden (…) So zerfiel der Arbeiter- und Soldatenrat und die einst so hoffnungsvolle revolutionäre Garde.“

So wird Franz schon Ende Jänner aus der Soldatenwehr entlassen. Im Februar 1919 wieder im Schacht erlebt Franz Kreusat den Kampf um die sechsstündige Schicht unter Tag: „Aber in den letzten Tagen gingen die Wogen der Erregung im Schacht wieder hoch. Die Debatten drehten sich um die Sechsstundenschicht, die den Bergleuten versprochen worden war.“

Die syndikalistisch radikalen Hamborner Bergarbeiter ziehen in direkter Aktion von Schacht zu Schacht um die Kumpel anderer Zechen in den Kampf für die Sozialisierung zu ziehen. Schon Ende Dezember 1918 liefern sie sich militärische Gefechte mit Freikorpseinheiten. Ab Jänner 1919 werden die Streikenden an der Ruhr vom Militärkommando unter General Watter mit weißem Terror überzogen. Der militärische Ausnahmezustand wird auch an der Ruhr zum Normalzustand.

Die von der Mehrheitssozialdemokratie eingesetzte Sozialisierungskommission dachte keinen Moment daran, die Kohlenbarone zu enteignen oder auch nur das Geringste an den Eigentumsverhältnissen zu ändern. Die Bergleute streiken für die Sechsstundenschicht. Der sozialdemokratische Bergarbeiterverband will sich aber auf Konsens verlegen: „Verbandsbücher werden zerrissen, die [„linksradikale“] Union der Kopf- und Handarbeiter wird gegründet.“ Viele schimpfen auf die Neugründung als eine „Spalterei“: „Die Regierung hatte den Sozialdemokraten Karl Severing als Verhandlungskommissar ins Ruhrgebiet geschickt. Und um die Ruhe und Ordnung zu sichern, rückten Aufgebote der Reichswehr in die Städte. Auch in Essen sah man in den nächsten Tagen überall Söldner mit dem Stahlhelm stehen. Es waren gut gefütterte junge Bauernburschen und Abenteurer aus dem Baltikum und vom Grenzschutz.“

Die Arbeit unter Tag erinnert an den Stellungskrieg in Frankreich. Das „Schöpp – schöpp – schöpp!“-Gerufe hat Franz und Genossen wieder eingeholt, „wie in Flandern, wie vor Verdun, bei Ypern, röcheln sie in Hast. Das Schwarze knirscht, flüstert, knickt, nagt, drückt. Peng! Das neue Holz bricht. Knack! Der Sargdeckel rutscht tiefer. Sozialdemokrat – Unabhängiger – Spartakus -, katholisch, protestantisch, atheistisch, sabbatistisch: ‚Baue, baue! Schöpp – Schöpp!‘“

Die „kranke Wirtschaft“ braucht Kohle. Die Kohlenförderung wird von den Montan- und Stahlindustriellen um Krupp, Stinnes oder Thyssen zum Äquivalent für die Stabilität der Reichsmark hochstilisiert, zu einem Pfand, das nicht zuletzt wegen der Reparationslieferungen keinerlei „sozialen Lasten“, keinem Förderrückgang infolge von Arbeitszeitverkürzungen ausgesetzt werden dürfe. (Sturm auf Essen, 3. Kapitel)

Franz Kreusat folgt im März 1919 seinen Freunden in die „Allgemeine Bergarbeiter-Union“. Sie fordern neben der Sechsstundenschicht die Auflösung der Freikorps, die Freilassung der politischen Gefangenen und die Errichtung von Arbeiterwehren.[9]

Der Kampf gegen die ruinösen Überschichten, wegen ihres Bestechungscharakters auch als „Schmalzschichten“ oder „Butterschichten“ berüchtigt, durchzieht nicht nur Marchwitzas Bergarbeiterromane. Er ist auch Motiv in Karl Grünbergs „Brennender Ruhr“ (1929). Die moralisch starke Figur des Peters Ruckers stand schon zur Zeit des Sozialistengesetzes in der Partei: „Heute war er radikaler ‚Unabhängiger‘, las die Düsseldorfer ‚Freiheit‘ und schimpfte auf die Mehrheitssozialisten, Republik und Regierung.“ Er schimpft 1920 auf eine Republik, in der Ernst Däumig, Paul Levi und hundert andere ohne Urteil in Schutzhaft sitzen, während die Mörder von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Heinrich Dorrenbach oder Leo Jogiches frei herumspazieren. Ruckers ist der Typ des geschulten Vertrauensmannes, der neben Marx, Engels, Lassalle, Bebel, Heine, Freiligrath, Herwegh, Andersen-Nexö auch die Romane von Paul Ernst oder Clara Viebig gelesen hat.

Der Bergarbeiter Ruckers – er wird so wie Franz Kreusat Wochen später im April 1920 im Ruhrkampf von der weißen Watter-Soldateska umgebracht – fährt einer Bürgerwanst-Figur, einem „besseren Herrn“, der vom „Dolchstoß“ der Arbeiterstreiks in den Rücken der Front schwätzt, über das Maul: „‚Können Sie zwölf Stunden Kohlen picken, wenn Sie nur Marmelade zu fressen kriegen?‘, platzte der Bergarbeiter heraus. (…) ‚Die ganze Geschichte läuft nur auf eins heraus. Kumpels, schiebt fleißig Überschichten und haltet das Maul!“ Ein Student hält die Siebenstundenschicht angesichts der „Kohlennot“ für einen Skandal. Ruckers antwortet: „Junger Mann, arbeiten Sie erst mal ‚vor Ort‘! Halbnackt, schweißbedeckt, wasserumspritzt, auf dem Bauche liegend, halbblind vor Kohlenstaub, bei 35 Grad, im blinzelnden Grubenlicht.“ (Brennende Ruhr, Kapitel 1)[10]

Hans Marchwitzas „Kumiak“ und die Klassenkämpfe an der Ruhr (1923/24)

Peter Kumiak will nicht mehr länger als Knecht eines westpreußischen Krautjunkers dienen. Er flüchtet deshalb einige Monate nach dem Aufstand der Ruhrarbeiter – 1920/21 – in das „gelobte Land“ an der Ruhr. Schon bei der Ankunft ist Kumiaks Frau erschrocken: „Bald umgaben sie die erstickenden Städte und flammenden Hallen, in denen, in Glut getaucht, winzige Gestalten umherrannten.“ Gespenstische Proletarier-Gestalten steigen in den Zug ein: „Ein scharfer Geruch entströmte ihren Leibern und Kleidern: ein hässliches, atembeklemmendes Gemisch von Kohle, Öl, Schweiß und Fäulnis. Die Augen entzündet, tief in den Höhlen, die Lider schwarzumrändert, abgehetzt, Blechflaschen über den Schultern, fluchend und schwarzen Dreck speiend, kamen die Kumpels aus den Schächten.“ Kumiak fängt unverständliche Worte auf, „Geschimpfe über Steiger, über Gedinge, über die Förderung. Nichts begriff er davon.“ An der Ruhr angekommen sieht Kumiak die Welt der völlig deklassierten Proleten, arme Kostgänger, verelendet, dem Suff verfallene Gestalten. (K14f.)

In den ersten Tagen im Schacht schwebt Kumiak „in beständiger Angst, dass ihn die über ihm knisternden Steinmassen unter sich begraben, oder einer der Wagen zerschmettern würden. Dem Tageslicht fern, beschlich ihn eine Traurigkeit.“

Ludwig Turek hat als Prolet der frühen 1920er Jahre die Arbeitshetze im Bergbau miterlebt: „In schlechter Grubenluft bei oftmals hoher Temperatur müssen drei Mann einer Schicht vierundvierzig Wagen füllen, wovon jeder fünfundzwanzig Zentner Steinsalz fasst, oder zweiundfünfzig Wagen mit je zwanzig Zentnern Kali. Wer den unergründlichen Schlund des Ausbeuters Kapitalismus in seiner ganzen Brutalität sehen will, muss auf die Fördersohle eines Schachtes hinuntersteigen. Hier, wo es darauf ankommt, die mit Schweiß und Flüchen der Erde abgerungenen Schätze zutage zu fördern, reißt er sein bluttriefendes Maul am weitesten auf. Knochenbrüche, zerquetsche Glieder, abgerissene Finger sind keine Argumente, seine Gier nach Profit auch nur für eine Minute in ein anderes Gefühl zu verwandeln.“ Alle fünfundvierzig Sekunden muss ein Förderkorb mit vier Wagen an die Erdoberfläche. Über das Schicksal der Bergarbeiter entscheiden „irgendwo in einem glänzenden Hotel“ elegante Betriebsleiter, „Besitzer goldener Uhren, eleganter Autos, mondäner Frauen“. Sie bestimmten das Arbeitstempo, die Akkordhetze: „Prolet, leih mir deine Knochen!“ Reformistische Gewerkschaftler haben die „Notwendigkeit der Überschichten sowie die Unmöglichkeit der Sechsstundenschicht den Gutgekleideten von den Augen abgelesen“.

Kumiak rackert sich als Kohlenschlepper ab wie Sisyphos. Er schleppte „nun hin und her, Wagen um Wagen, mit den Armen, mit der Brust und wenn es zu hart ging, mit dem Rücken. Seine Hände brannten. Die Brust war verschrammt und brannte. Der Rücken brannte wie Feuer.“

Kumiak passt sich an die neue Arbeitswelt an – das Gebücktgehen, nicht vom stinkigen Wasser zu trinken: „Die Erinnerung, dass er irgend einmal drüben in Westpreußen Knecht gewesen war, erschien ihm so fern, wie die Erinnerung an den Krieg, der ihm auch schon ein halbes Menschenalter weit zurück dünkte.“

Und schon wird dem politisch ahnungslosen Kumiak die Frage nach „der Organisation“ gestellt: „Kommst wohl auch her, um den Lohn zu versauen.“ Kumiak spürt die Feindseligkeit: „Bist du organisiert?“ Er soll der radikal syndikalistischen „Union“ beitreten, nicht dem „alten Verband“. Dem verständnislos dreinblickenden Kumiak erwidert ein Kumpel: „Habt ihr denn drüben keinen Verband gehabt?“ Kumiak hatte sich unter der Fuchtel der westpreußischen Junker davor gehütet: „‚Verband? Ach, so steht die Sache‘, ging Kumiak endlich ein Licht auf. ‚So, so, also ein Verband.‘, und er entsann sich, dass sie drüben mal einen, der in ihr Dorf gekommen war und einen Verband gründen wollte, bald verprügelt hätten, weil die Gutsherren vor ihm warnten, da er ein Schwindler sei. Der kam aus irgendeiner Stadt und wollte ihnen etwas vorschwatzen, aber die Gutsbesitzer hatten gleich eingegriffen, und jeden der Knechte und Taglöhner warnen lassen, auf einen fremden Kerl ja nicht zu hören, denn er wäre von jenen geschickt, die Deutschland schon so auf dem Gewissen hätten. Natürlich gingen ein paar Mann hin, um sich die Geschichte anzuhören. Auch Kumiaks Herr war dabei und mehrere andere Bauern, die den Gendarmen mitgebracht hatten. Noch ehe der Mann zu sprechen begonnen hatte, trat der Gendarm dazwischen und hieß ihn, sofort aufzuhören.“

Erst später hört Kumiak, dass es neben der Bergarbeiterunion auch noch den traditionellen, sozialdemokratisch dominierten Bergarbeiterverband gibt. Verbandsfunktionäre sind empört über die „spalterische“ Tätigkeit der Union: „Dann wird auch noch von der Union täglich gegen den Verband gehetzt und gewühlt, bis alles zusammenkracht und wir wieder so dastehen, wie wir vor vierzig Jahren dastanden.“ Kumiak hat von all den Ruhrbergarbeiterstreiks seit 1889, 1905 oder 1912 noch nie gehört: „Kumiak wusste nicht, wie man vor vierzig Jahren dastand. Es musste sich aber um recht traurige Zustände gehandelt haben, denn ohne Grund wird ein Mensch nicht so verzagt.“ (K 31–35, 42–45)

Nicht nur die Romanfigur des Peter Kumiak fühlte sich angesichts der Fraktionskämpfe irritiert, auch ein bereits in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung herangewachsener junger Ruhrbergarbeiter wie der 1925 zur KPD stoßende, spätere antifaschistische Widerstandskämpfer Willy Sägebrecht (1904–1981) war in den frühen 1920er Jahren an der Ruhr eingetroffen vorerst völlig desorientiert. Mitglieder der Kommunistischen Arbeiterpartei (KAP) beschimpfen Kollegen, die eine Mitarbeit in den traditionellen Gewerkschaftsbünden einforderten, als „Renegaten und Verräter“: „Mitglieder der Allgemeinen Arbeiter-Union wandten sich besonders scharf gegen die rechten Gewerkschaftsführer. Manche Arbeiter wollten ohne jede Partei auskommen. Andere wieder lehnten die Gewerkschaften und die Tätigkeit revolutionärer Arbeiter im bürgerlichen Parlament ab. (…) Ein dritter Diskussionsredner erklärte, dass alle Kommunisten verpflichtet seien, den Gewerkschaften überhaupt den Rücken zu kehren, denn die Bonzen in der Allgemeinen Arbeiter-Union seien nicht besser als die Führer im alten Bergarbeiterverband.“[11]

Kumiak verkörpert – wie Albert Buchner in Scharrers „Großem Betrug“ – den Typ des langsam politisch erwachenden Arbeiters. Er findet nur über Umwege Anschluss an die Kämpfe der Arbeiterklasse. Wie Albert Buchner wird er anfangs zum Lohndrücker, der gegen die überwiegende Mehrheit der Bergkumpel Überschichten fährt. Kumiak gerät sogar in einen von der Direktion gelenkten gelben „Werkverein“. In der Bergwerksverwaltung finden sich völkische Antisemiten, für die die Juden Urheber des deutschen Arbeiterunglücks sind. Sie hassen die Gewerkschaften, so der aufstrebende Bergingenieur Baum. Er versucht Kumiak mit „Volksgemeinschafts“-Gerede zu gewinnen. Kumiak, der als unsolidarischer Streber ohnedies geschnitten wird, widersteht anfangs, da ihn das doch zu sehr an die westpreußische Taglöhnerei erinnert: „Da redeten die Gutsherren und Bauern auch von Einigkeit, hießen die Leute, die hinkamen, um einen Verband zu gründen, aus dem Dorf prügeln, selber aber waren sie wie die Teufel so geizig und gehässig aufeinander, (…).“

Aber Kumiaks Not wächst und so gerät er in den Sog der Zechdirektion, die den allgemeinen Tarifvertrag durchbrechen will. Man sah die „Werkgemeinschaft“ seitens „der anderen Kumpels als eine Streikbrechergarde an, nannte sie die Gelben, einen Haufen Stiefellecker, aber gerade diese Leute waren es jetzt, auf die sich nicht nur [Direktor] Hindemann, sondern auch die Gesellschaft vollauf verlassen durfte“.

Kumiak pilgert mit Frau und Kindern zum Schachtfest der Gelben. Im Biergarten ist die Rede von „Volksverhetzern“, von „rechtlich denkenden deutschen Arbeitern“. Die Anwesenden buckeln vor dem Direktor unterwürfig, dieser spricht: „Äußere und innere Feinde verhetzen das arbeitende Volk gegen seine Unternehmer. (…) Das Schachtfest solle eine Gegendemonstration gegen die letzten Vorfälle auf der Schachtanlage und zugleich ein Treuebekenntnis der Werkgemeinschaft zu ihrer Direktion und zu der Gesellschaft werden.“ Am Montag wird Kumiak als „Direktorenfreund“, „Schlammscheißer“ und „Überschichtenfresser“ beschumpfen: „Kumiak trafen wilde Blicke. ‚Auch einer, der kerkommt, um von unseren Knochen zu profitieren! Bald ist‘s aber Schluss mit dem Freibier und Lohndrücken, bald!‘“ (K 59, 69 78–82)

Die Bergarbeiter standen 1922 im Kampf gegen ein versklavendes Überschichtenregime. Die Montanindustriellen forderten seit 1919 – kaum hatten sich die bürgerlichen Verhältnisse wieder stabilisiert – eine massive Erhöhung der Kohlenproduktion ein. Sie griffen den für die Arbeit Untertags geltenden Siebenstundentag an.

Mit allen Mitteln versucht man die Bergarbeiter zu spalten, auch in Kumiaks Schacht kommt es zu heftigem Streit. Viele verelendete Kollegen wollen sich dem Druck beugen, wollen Mehrarbeit ohne Überstundenentgelt zustimmen: „Versetz mich nur in meine Lage. Ohne Wohnung, Schulden über Schulden, dazu vier Kinder. In so einem Fall ist sich jeder selbst der Nächste!“ Ein Kollege hält dagegen: „Lasst sie uns lieber die Löhne höher setzen. Überarbeit verdirbt uns die letzte Möglichkeit, darum zu kämpfen!‘ (…) ‚Gut, dann mach nur mit den Lohndrückern mit, aber mit uns ist es von heut ab vorbei.‘“

Direktor Hindemann herrscht die Belegschaft an. Die Kumpel hassen diesen „Nimmersatt und elenden Leuteschinder“: „Sie hassten ihn, diesen herrischen und nur auf Mehrarbeit bedachten Mann, der nur anfuhr, um ihnen neue Lasten aufzuladen. Jetzt aber, da sie ihn zum Packen nahe sahen, schauten sie mit der Scheu in Prügel erfahrener Tiere zu ihm auf. Der Mann war allmächtig. In seiner Hand lag es, Zehntausenden die Arbeit noch mühsamer, den Lohn noch geringer, den Hunger noch lästiger zu machen.“ Die neue „Förderraserei“ führt zu vielen Unfällen. Die Hetze im Schacht ähnelt dem militärischen Drill im Schützengraben: „Mit solchen Blicken dressiert man wilde Tiere, verurteilt man Verbrecher, erzieht man Soldaten, richtet man Verheerungen an, wie im Verlauf des wahnwitzigen Krieges. Mit solchem Blick richtet man Sklaven zur Arbeit ab, tötet man Massen.“ (K 52f.)

Die dem „alten Verband“ angehörenden Betriebsräte wollen der Wiedereinführung der achten Stunde angesichts der „schweren wirtschaftlichen Lage“ zustimmen: „Die Unionisten verlangten die Abschaffung der durch die Gewerkschaften vereinbarten achten Stunde und jeglicher Überarbeit. [Die sozialdemokratischen Betriebsräte] Meier, Zurnieden und der vierte Betriebsrat, ein unansehnliches Männchen, bestürmten die Kumpels, Vernunft anzunehmen und den Ablauf der vereinbarten Frist abzuwarten.“ Betriebsrat Meier redet von „Vernunft“, von für den Kampf „noch nicht reifen Massen“, davon, dass „der richtige Augenblick für den Kampf noch nicht gekommen“ ist. Er warnt vor den „wilden Aktionen“ und vor der radikalen Agitation der Union.

Die teils der KPD, teils der linkskommunistischen KAP nahestehende Union organisiert den „Widerstand gegen die Treiberei“. Die Unionisten Lewandowski und Kruschin verdammen „den Unverstand der Massen, die sich immer wieder einseifen und einschüchtern ließen. (…) ‚Wollen wir denn ewig Sklaven der Kapitalisten bleiben?‘“ Lewandowski hat an allen Kämpfen an der Ruhr seit 1905, auch am Ruhraufstand von 1920 teilgenommen: „Nicht ein Rad dreht sich, wenn wir nicht wollen. An uns liegt es einzig und allein, wenn wir heute noch nicht weiter sind. Hätten wir Achtzehn das Heft in die Faust genommen, dann brauchten wir heut nicht zu kuschen.“ (K 88–91)

Nach Einschätzung des Verbandes ist ein Streikkampf allein wegen des zu geringen Organisationsgrades aussichtslos. Kumiak erlebt einen heftigen Streit zwischen Lewandowski und einem Vertreter des Verbandes: „Jene waren für sofortige Vorbereitung des Kampfes, verdammten die lahme Politik der Gewerkschaften und verwünschten alle, die den Kampf der Kumpels um ihre gerechten Forderungen behinderten. [Der sozialdemokratische Gewerkschaftler] berief sich darauf, erst alle Müßigen zu organisieren, bevor man an einen erfolgreichen Kampf denken könne.“

Lewandowski widerspricht: „Seit Achtzehn verhandeln und verkaufen sie uns. Kein Wort mehr von Sozialisierung. Statt der Sechsstundenschicht wird uns die achte Stunde aufdiktiert, ist das eine Art? Jeden Streik erklärt man für wild und hält die Massen mit Einwänden und Ermahnungen ab, den Herrn einmal zu zeigen, wer die Kohle rausschafft und das Brot am nötigsten braucht. Wundre dich nicht, wenn jetzt die Mitglieder ihre Bücher hinschmeißen, wenn sie die Verbandsführer soweit treiben!‘“

Für die Verbands-Leute sind die Unionisten verbohrte Anhänger einer Räteherrschaft: „Nicht Rätediktatur wäre das Allheilmittel, sondern man müsse die Demokratie ausbauen.“ Ein Unionist „lächelte voll Verachtung. ‚Ihr könnt euch mit eurer Demokratie ruhig begraben lassen. Der ganze Staat muss einfach zerschlagen und von Grund auf geändert werden. Der Parlamentarismus ist wie eine schleichende Krankheit, die den ganzen Kampf hindert.“ (K 95, 104)

Anfang 1923 stellte die deutsche Regierung die Reparationsleistungen ein. Die vereinbarten Kohlen- und Koksmengen werden nicht mehr abgeliefert. Französisches Militär rückt an der Ruhr vor. Die Arbeiterbewegung gerät in den Sog der nationalrevanchistischen Hysterie, separatistischer „Rheinland“-Ideologien: „Die Arbeit tötet täglich; der Krieg draußen in den Schützengräben tötete unzählige, der Krieg gegen den Hunger und gegen ihre Ausbeuter aber, dieser Krieg besteht, solange diese Ordnung herrscht, die das Unrecht schützt und gegen die Armen die Gewehre erhebt.“

Faschistische Agitation erhält auch in Arbeiterbezirken Auftrieb. Antisemitische Hetze flammt auf und verwirrt die Arbeiter. Der rote Lewandowski bewahrt Haltung: „Einigkeit fordern diese gottvermaledeiten Lumpenhunde, diese Hanaken, die das Elend heraufbeschworen haben? Die Kumpels krepieren wegen der Treibjagd im Pütt oder müssen krank feiern vor Hunger, und da kommt diese Sippschaft und verlangt von uns, uns mit den Ausbeutern zu vertragen?“

Der alte erfahrene Lewandowski reißt nationalistische, separatistische Plakate ab und zerstampft sie: „Hier in unserer Stadt reißt kein Kriegshetzer das Maul auf. Wir haben uns lang genug verdummen und auf den Kopf spucken lassen. Heut weiß der Dümmste, dass ein Krieg nicht Sache der Arbeiter ist.“ Direktor Hindemann agitiert mit seinen Freikorpskumpanen und gelben Mitarbeitern für die „Ausrottung der Novemberrepublik“ und für die Eliminierung der „marxistischen Führer“. (K 114–122)

Kumiak, der immer noch halb religiös und Schicksals gläubig an eine „Fügung Gottes“ denkt, entfernt sich langsam von der gelben Ideologie. Inflation, surreale Preissteigerungen, knappes Essen, die Hetze der Steiger im Schacht oder die unzähligen Elendsszenen von delogierten Arbeiterfamilien setzen ihm zu. Unter dem Einfluss von Lewandowski wird Kumiak der Union beitreten.

Zahlreiche Gruben werden im Zeichen der passiven Resistenz gegen die französischen Militärbehörden lahmgelegt. Durch gezielte Explosionen zerstören anarcho syndikalistische Bergmänner einen Schacht: „Sie waren Mitglieder der AAU, und die AAU ließ sich durch keinen Schnaps korrumpieren, wie die Separatisten und andern Schreier. (…) Und wer nicht für die AAU war, der hielt es mit den Bonzen, der war ein Opportunist und hatte kein Recht, sich über die schlechten Zeiten zu beklagen.“ (K 142)

Fritz Selbmann (1899–1975), KP-Streikagitator, beschreibt im Rückblick der 1960er Jahre den Arbeiterwiderstand vom Mai 1923 als einen „Streik eigener Art“: „Er wurde nicht um Lohnerhöhung, sondern gegen die unaufhörlich steigenden Preise geführt. Von Arbeitsniederlegung im gewohnten Sinne konnte nicht die Rede sein, denn wir standen ohnedies im passiven Widerstand. Auf unserer Schachtanlage mit 3000 Mann Belegschaft und einer normalen Tagesförderung von 2000 Tonnen wurden jetzt nicht mehr als 200 Wagen, das waren 120 Tonnen Kohle, gefördert. Von 12 Revieren förderte täglich nur ein Revier, während die Hauer und Schlepper in den anderen Revieren untätig herumsaßen, soweit sie nicht im Wetterdienst oder bei lebenswichtigen Reparaturen beschäftigt waren.“[12]

Nach wochenlang passivem Widerstand steigt im Frühjahr 1923 in den Gruben „die Eintönigkeit und de Stumpfsinn“. Die Unionisten schimpfen auf den sozialdemokratischen „Hungersozialismus“, auf deren „Hungerdemokratie“. Kumiak entwickelt Sympathie für die Unionisten. Kumiaks Familie hungert wie die Nachbarn in der Wohnkolonie: „Sie hungerten, die Mark sank weiter; die Löhne unter allem Hohn.“ Im Spätsommer 1923 soll wieder die reguläre Arbeit im Schacht aufgenommen werden. Die Arbeitszeit wird per Notstandsdekret von sieben auf achteinhalb Stunden angehoben.[13]

Im Herbst 1923 werden Arbeitskämpfe nicht nur mit aggressiver Aussperrung, sondern auch mit der Verhängung des Belagerungszustandes beantwortet. Per staatlicher Zwangsschlichtung werden nicht nur Arbeitszeitregelungen ausgehebelt, sondern auch Lohnsenkungen festgeschrieben: „Am nächsten Tag fanden die Kumpels das Tor zu der Schachtanlage verschlossen. Der Verband der Zechenbesitzer hatte über die streikenden Bergleute die Generalaussperrung verhängt. Nur denjenigen, die sich bereit erklären, die von der Direktion neu geregelte Arbeitszeit anzuerkennen stand es frei, sich zur Anfahrt zu melden.“ (K 197)

Rufe nach proletarischer Bewaffnung, nach proletarischen Hundertschaften werden laut. Die Nachricht von der „Reichsexekution“ gegen die Arbeitereinheitsfront-Regierungen in Sachsen und Thüringen deprimiert: „Die Arbeiteraufstände unterdrückt, die Entwaffnung der Aufständischen durchgeführt, Ausnahmezustand in den bedrohten Ländern. Die Hoffnung der Kumpels zerbrach. (…) Es fiel der erste Schnee. (…) Der Schiedsspruch ist gefällt. Die Verbände geben nach und ermahnen zum Abbruch des Kampfes. (…) Also wieder schinden, bis wir zusammenbrechen?“ (K 204f.)

Die Streikaktivisten werden entlassen. Auch Peter Kumiak steht auf der schwarzen Liste: „Kruschin, Lewandowski und Kumiak stießen auf die ersten Boten, die vom Schacht zurückkehrten. Einige glücklich, weil sie wieder anfahren konnten, andere, denen eine Anfahrt erst in absehbarer Zeit in Aussicht gestellt worden war, und manche, die sich auf der schwarzen Liste vorgefunden hatten und denen die Anfahrt nicht mehr gestattet war.“ Kumiak findet seinen Namen unter den Entlassenen: „Mit ganz sauberen, jedem deutlichen Buchstaben stand er da. Gedingeschlepper Peter Kumiak … Markennumer 20 40. Er blickte sich rasch nach Hilfe um. Aber alle waren in der gleichen Art mit sich beschäftigt. Flüche stiegen hoch, Fäuste. Kudiatzeck allein lachte. ‚Gut, dann verrecken wir eben früher. Aber hin und um Wiederaufnahme betteln? Eher fress ich Steine.“

Alexander Stenbock-Fermor (1902–1972), der „rote Graf“ und nunmehrige Bergarbeiter, hat 1928 die Aussperrung vom Herbst 1923 beschrieben: „Die Kapitalisten haben gemeine und raffinierte Mittel genug, um ihren Willen durchzusetzen! Thyssen wird sofort die ganze Bude zuschließen, und die Belegschaft vorläufig entlassen. ‚Aussperrung‘ nennt man das! Nach außen hin wird es heißen: wegen der schweren wirtschaftlichen Lage lassen sich die Betriebe nicht aufrechterhalten. Wir bekommen dann Arbeitslosenunterstützung. Weißt du, was das heißt? Zu wenig, um zu leben, zu viel um zu sterben! So werden die Proleten in eine Hungerkur genommen, bis sie kaum mehr jappen können. Wenn dann die Masse genügend mürbe gemacht ist, werden die Betriebe wieder eröffnet, doch unter neuen Bedingungen: Achtstundenschicht, Mehrleistung, Lohnabzug. Und die Proleten, ausgehungert und widerstandslos, sagen zu allem Ja und Amen, gehen auf alles ein, um nicht ganz zu verrecken.“[14]

Die Familie Kumiak steht vor dem Hungerwinter 1923/24: „Frau Kumiak weinte mit, herzzerreißend schluchzte sie mit, denn sie sah alle so liegen, sie mussten ja verhungern. Seit Tagen ernähren sie sich nur noch von trockenem Brot, das heißt, wenn sie dieses noch hatten. (…) Das war das Ende. Nun konnten sie wahrhaft betteln gehen.“ Mit schäbig ärmlichem Hauskram wandert Kumiak mit Frau und noch ganz kleinen Kindern nach Holland aus, um „sich in irgendeinem Zechenbüro in Holland zu melden“.

[1] Vgl. zu den „Berliner Märzkämpfen 1919“: Bewaffnete Aufstände in Deutschland, hrg. von Dieter Dreetz, Klaus Gessner und Heinz Sperling, Berlin 1988, 67–73.

[2] Vgl. Otto Bauer: Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg. Erster Band: Rationalisierung – Fehlrationalisierung (Wien 1931), in derselbe: Gesammelte Werke 3, Wien 1976, 719–914, hier 812f.

[3] Georg Glaser: Schluckebier (1932), in: Proletarische Lebensläufe II, hrg. von Wolfgang Emmerich, Reinbek 1975, 244–248.

[4] Vgl. zur „Inflationspolitik“, Lohnpolitik, Akkordverschärfung oder Arbeitszeitverlängerung zwischen 1918 und 1923 Jürgen Kuczynski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart. Band 1. 1800 bis 1932, fünfte Auflage, Berlin 1949, 303–321.

[5] Vgl. Otto Rühle: Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats 2 [aus dem Nachlass herausgegeben], Lahn-Gießen 1977 359–365. Vgl. auch Karl Heinz Roth: Die „andere“ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart, München 1976, 81–100.

[6] Siegfried Nebel: Der erste proletarische Inflationsroman (1931), in Alfred Klein: Im Auftrag der Klasse. Weg und Auftrag der deutschen Arbeiterschriftsteller 1918–1933, Berlin-Weimar 1972, 684–687.

[7] Zur „Hyperinflation“ und „Ruhrkrise“ 1923 vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 3. Von 1917 bis 1923, Berlin 1966, 386–408.

[8] Vgl. zu den sozialrevolutionären Bewegungen an der Ruhr 1918/19 Richard Müller: Geschichte der deutschen Revolution. Band III. Der Bürgerkrieg in Deutschland (erst erschienen 1925), Köln 1979, 127–142 und Erhard Lucas: Märzrevolution 1920. Band 1. Vom Generalstreik gegen den Militärputsch zum bewaffneten Arbeiteraufstand, 2. Auflage, Frankfurt 1970, 22–50.

[9] Vgl. Rudolf Kern: Rezension von Hans Marchwitzas „Die Kumiaks“ (1936), in Alfred Klein: Im Auftrag der Klasse. Weg und Leistung der deutschen Arbeiterklasse 1918–1933, Berlin-Weimar 1972, 796–800.

[10] Über Karl Grünbergs „Brennende Ruhr“ (1927) vgl. Alfred Klein: Im Auftrag der Klasse (wie ebenda), 316–336. – Marchwitzas „Sturm auf Essen“ und Grünbergs „Brennende Ruhr“ hier zitiert nach der online-Ausgabe auf nemesis.marxists.org – so in der Folge auch Bredels „Rosenhofstraße“, Petersens „Unsere Straße“ und Marchwitzas „Schlacht vor Kohle“!

[11] Zitiert nach Jürgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Studien 5. 1918–1945, Köln 1982, 170f., 215f.

[12] Fritz Selbmann: Ruhrbergarbeiterstreik, Mai 1923, in: Proletarische Lebensläufe II, hrg. von Wolfgang Emmerich, Reinbek 1975, 215–217.

[13] Zum Kampf um den Erhalt des Achtstundentags generell bzw. des Siebenstundentages im Montanbereich Heinrich August Winkler: Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin-Bonn 1984, 624–632, 681–684.

[14] Alexander Stenbock-Fermor: Aussperrung, Herbst 1923, in: Proletarische Lebensläufe II, hrg. von Wolfgang Emmerich, Reinbek 1975, 218–221.