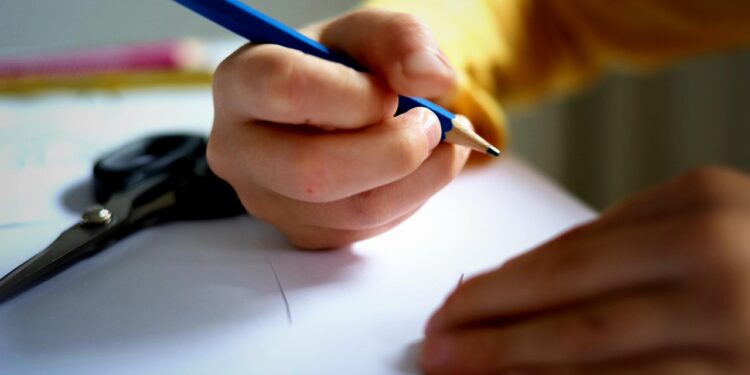

Wien. Mit einem neuen Gesetzesentwurf plant die österreichische Bundesregierung die Einführung sogenannter Orientierungsklassen für schulpflichtige Kinder mit Fluchthintergrund. Diese sollen künftig bis zu sechs Monate lang besucht werden, bevor der Einstieg in die Regelklasse erfolgt – vorausgesetzt, es besteht noch kein schulisches Grundverständnis oder keine altersgerechte Reife. Die Begutachtungsfrist für den Entwurf ist nun abgelaufen, zahlreiche Stellungnahmen werfen jedoch ernste Fragen zur Umsetzbarkeit und Ausgestaltung auf.

Lehrergewerkschaft warnt vor Überlastung

Zwar befürwortet die Pflichtschullehrergewerkschaft das Ziel, schulische Reife zur Bedingung für den Besuch einer Regelklasse zu machen. Gleichzeitig kritisiert sie jedoch den erheblichen organisatorischen Mehraufwand für Schulen – besonders in Ballungsräumen – und verweist auf den bestehenden Mangel an Personal und Ressourcen. In ihrer Stellungnahme fordert sie daher eine Verschiebung des Starts auf das Schuljahr 2025/26 und eine stärkere Einbindung der Bildungsdirektionen, um Schulleitungen zu entlasten.

Kritisch gesehen wird auch die geplante Durchführung sogenannter Orientierungsgespräche, bei denen Schulleitungen gemeinsam mit Eltern den Unterstützungsbedarf klären sollen. Für viele Familien, die weder das österreichische Schulsystem kennen noch über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, könnten diese Gespräche zur Hürde werden. Die Frage, ob genügend Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung stehen und wie mit ausbleibender Kooperation umzugehen ist, bleibt laut Gewerkschaft unbeantwortet.

Psychologische Expertise und soziale Sensibilität gefordert

Auch der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen auch meldet Bedenken an. Um Stigmatisierungen und Fehleinschätzungen zu vermeiden, sollten Psychologinnen in die Gespräche eingebunden werden – besonders bei Kindern, die aus instabilen oder traumatisierenden Lebensverhältnissen kommen. Die psychische Verfassung der Kinder dürfe nicht ignoriert werden, so der Appell.

Zudem fordert die Industriellenvereinigung eine stärkere fachliche Fundierung der Gespräche durch Expertinnen oder Experten für Sprachförderung, Alphabetisierung oder interkulturelle Pädagogik. Auch solle ein flexiblerer Umgang mit Zuweisungen zwischen Deutschförder- und Orientierungsklassen möglich sein.

Gefahr von Parallelstrukturen

Man muss auch bedenken, dass die geplanten Orientierungsklassen eine mögliche Verlängerung der viel kritisierten Deutschförderklassen werden können und es zu einer Ausgrenzung statt Integration kommt. Besonders problematisch kann hier sein, dass Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam unterrichtet werden sollen – was individuelle Förderung massiv erschwert und die Bedürfnisse sehr heterogen macht. Auch die Kriterien für eine Zuweisung sowie die Qualifikation des beteiligten Fachpersonals oder gar Personalschlüssel bleiben unklar, all das ist aner elementar für potentiellen Erfolg solcher Maßnahmen.

Während Tirol und Vorarlberg zusätzliche finanzielle Mittel für Personal und Schulbehörden fordern, drängt das Finanzministerium auf eine umfassende Evaluierung der neuen Maßnahme. Wie genau die Finanzierung der Gespräche und der zusätzlichen personellen Anforderungen erfolgen soll, ist jedoch noch offen.

Quelle: ORF/Der Standard