Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald sorgt mit einer internen Broschüre für Empörung: Unter dem Vorwand des Antisemitismusschutzes werden kommunistische und palästinasolidarische Symbole mit rechter Hetze gleichgesetzt. Was als Sicherheitsmaßnahme verkauft wird, entpuppt sich als politischer Angriff auf antifaschistische Erinnerungskultur – und als alarmierender Ausdruck staatlich geförderter Geschichtsumdeutung.

Ein Arbeitsdokument, 57 Seiten lang, herausgegeben von der Bildungs- und Sicherheitsabteilung der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, versehen mit dem Titel „Problematische Marken, Codes, Symbole und Zeichen rechtsradikaler und antisemitischer Gruppierungen“, zeugt von einer traurigen Bestandsaufnahme dessen, was von antifaschistischer Erinnerungskultur geblieben ist. Klar erkennbar: Hier geht es um mehr als um Gefahrenabwehr oder historische Einordnung. Die Broschüre zieht eine Linie, die nicht zwischen demokratisch und extremistisch unterscheidet – sondern zwischen staatlich erwünschtem und unerwünschtem Gedenken.

Denn was in dem Dokument als „problematisch“ klassifiziert wird, sind nicht nur Symbole und Zeichen rechtsextremer Gruppierungen, sondern ebenso kommunistische, antiimperialistische und palästinasolidarische Ausdrucksformen – also solche, die tief in der Geschichte des antifaschistischen Widerstands verwurzelt sind. Die Gleichsetzung linker Symbolik mit faschistischer Propaganda ist dabei kein zufälliger Lapsus, sondern Ausdruck einer bedenklichen Verschiebung in der politischen Bewertung von Geschichte.

Die Umdeutung des Gedenkens

Die Gedenkstätte Buchenwald – einst zentraler Ort des Gedenkens an den Widerstand gegen den deutschen Faschismus – geht mit dieser Handreichung weit über die historische Auseinandersetzung hinaus. Sie betreibt Geschichtspolitik im Sinne einer neuen staatlichen Leitkultur, die Antifaschismus nur noch dann duldet, wenn er kompatibel ist mit deutscher Außenpolitik. Wer sich diesem Narrativ nicht fügt, wird diskreditiert.

So wurden in der Vergangenheit wiederholt Besucher vom Gelände verwiesen, die etwa Palästina-Symbole oder DDR-Fahnen trugen. Die neue Broschüre geht nun weiter: In einem eigenen Kapitel über angeblich „antisemitische“ Codes tauchen unter anderem der Olivenzweig, Kufiyas, rote Fahnen mit Hammer und Sichel sowie palästinasolidarische Losungen auf – etwa der Ruf nach einem Waffenstillstand oder die Kritik an israelischer Besatzungspolitik. Laut der Broschüre könne dies alles als Ausdruck „israelfeindlicher“ oder gar „antisemitischer“ Gesinnung gelten.

Der Widerspruch könnte größer kaum sein: Diejenigen, die sich auf die Traditionen des antifaschistischen Widerstands berufen – etwa auf den Schwur von Buchenwald –, geraten unter Generalverdacht. Der Schwur forderte einst die „Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln“ – also Kapitalismus, Militarismus und Rassismus. Heute hingegen werden jene, die diese Ursachen weiterhin kritisieren, als Störer gebrandmarkt.

Repression statt Erinnerung

Besonders brisant: Das als „nicht zur Veröffentlichung bestimmt“ deklarierte Dokument wurde über offizielle Justizkanäle verbreitet – unter anderem über mehrere Verteiler des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein. Ein angebliches Versehen, wie es später hieß. Doch auch bei einer bundesweiten Tagung der OLG-Präsidenten wurde es diskutiert – ohne Hinweis auf seinen angeblich internen Charakter.

Dass ein Gedenkort, der auf dem Leid und dem Widerstand der Opfer des Faschismus beruht, heute mit staatlicher Autorität Papiere verbreitet, die kommunistische Symbolik auf eine Stufe mit Neonazi-Codes stellen, ist ein Skandal. Er offenbart den tiefgreifenden Wandel, den die deutsche Erinnerungskultur in den vergangenen Jahren vollzogen hat: vom Gedenken an den Widerstand zur Disziplinierung abweichender Stimmen.

Das Ende eines Konsenses?

Die politische Stoßrichtung ist deutlich: Die Gedenkstätte distanziert sich nicht nur von historisch gewachsenen Erinnerungstraditionen – sie erklärt Teile dieser Tradition für unzulässig. Antifaschismus wird damit in einen engen Rahmen gezwängt: Er ist nur noch dann akzeptabel, wenn er sich vollständig mit der deutschen Staatsräson deckt, insbesondere mit der „bedingungslosen Solidarität“ gegenüber der genozidalen israelischen Regierungspolitik. Kritik an Menschenrechtsverletzungen – etwa in Gaza – wird so als Angriff auf das Gedenken selbst diffamiert.

Diese Entwicklung markiert einen gefährlichen Bruch: Die historische Wahrheit, dass Kommunistinnen und Kommunisten in den Konzentrationslagern zu den ersten Opfern zählten und maßgeblich zur Selbstbefreiung beitrugen, wird verdrängt. Ihre heutigen politischen Nachfahren – darunter auch jene, die sich friedlich und mit symbolischer Geste an das Gedenken beteiligen – werden diffamiert oder ausgeschlossen.

Politische Säuberung durch Erinnerungspolitik?

Was sich in Buchenwald abzeichnet, ist mehr als ein Streit über Symbolik. Es geht um eine politische Säuberung im Gewand erinnerungspolitischer Deutungshoheit. Gedenken wird instrumentalisiert, nicht mehr zur Mahnung, sondern zur Machtausübung. Wer die Geschichte anders deutet als der Staat, verliert das Recht, sie überhaupt zu erzählen.

Besonders perfide wirkt dabei die Wortwahl der Broschüre: Organisationen, die am Mahnmal Blumen niederlegen und sich mit Fahnen der DDR, der Sowjetunion oder Palästinas zeigen, „posieren“ – eine Formulierung, die Respekt verweigert und den Akt des Gedenkens zur bloßen Provokation erklärt. Es ist diese Delegitimierung alternativer Erinnerungskulturen, die der Demokratie gefährlich werden kann – nicht umgekehrt.

Ein Gedenken ohne Widerstand?

Die Auseinandersetzung um die Gedenkstätte Buchenwald zeigt exemplarisch, wie eng der Spielraum für kritisches Gedenken geworden ist. Wo früher Widerstand Teil des Konsenses war, wird er heute als Bedrohung empfunden – zumindest dann, wenn er nicht im Rahmen staatlich erwünschter Narrative stattfindet. Dass sich ausgerechnet eine Gedenkstätte, die auf dem Ettersberg über Jahrzehnte ein Ort antifaschistischer Erinnerung war, an dieser Uminterpretation beteiligt, ist erschütternd.

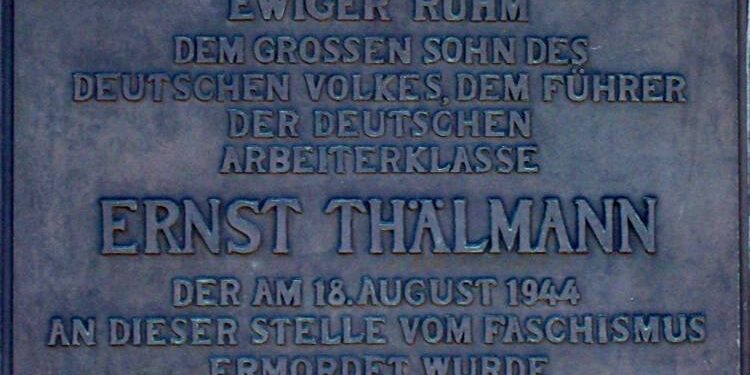

Die Frage ist nicht, ob ein Gedenken ohne Widerstand möglich ist – sondern ob ein solcher Gedenkort überhaupt noch seine eigentliche Aufgabe erfüllt. Denn Gedenken, das sich nur noch an den politischen Interessen der Gegenwart orientiert, verliert seine moralische Glaubwürdigkeit. Mit solchen Entgleisungen wird etwa ein Ernst Thälmann ein zweites Mal ermordet: Nicht körperlich, sondern durch den Versuch der Auslöschung seines politischen Vermächtnisses aus der öffentlichen Erinnerung und die erneute Indizierung kommunistischer Symbolik und kommunistischer Erinnerung im Allgemeinen.

Quellen: KP / GedenkstätteBuchenwald