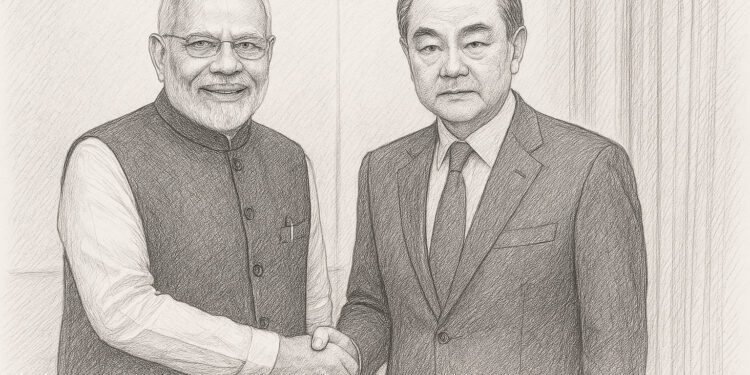

Indiens Premierminister Narendra Modi empfing dieser Tage Chinas Außenminister Wang Yi in Neu-Delhi – ein Treffen, das vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar schien. Nach dem tödlichen Grenzkonflikt im Himalaya 2020, bei dem 20 indische und vier chinesische Soldaten starben, lagen die bilateralen Beziehungen am Boden. Nun sprechen beide Seiten von „stetigen Fortschritten“ und kündigen konkrete Schritte an: die Wiederaufnahme von Direktflügen, Erleichterungen bei Visa, den Ausbau von Handelsrouten und die Einrichtung einer Expertengruppe zur Bearbeitung der heiklen Grenzfrage.

Modi selbst unterstrich nach dem Treffen die neue Richtung: Seit seiner Begegnung mit Xi Jinping in Kasan im Herbst 2024 hätten die Beziehungen „stetige Fortschritte“ gemacht – geprägt von „Respekt für die Interessen und Empfindlichkeiten des jeweils anderen“. Er blickt nun auf die nächste Begegnung mit Xi am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin, die ein „weiteres Signal für stabile, vorhersehbare und konstruktive Beziehungen“ setzen soll.

Druck aus Washington

Auslöser für den plötzlichen Charmeoffensive-Kurs ist weniger ein genuiner Wandel im Verhältnis Neu-Delhi–Peking, sondern vielmehr die Eskalation zwischen Indien und den USA. Präsident Donald Trump hat Indien wegen seiner massiven Ölimporte aus Russland mit Strafzöllen belegt, die mittlerweile auf 50 Prozent klettern. Washington wirft Neu-Delhi vor, Putins Kriegskasse indirekt zu füllen – während China, das noch deutlich mehr russisches Öl importiert, von vergleichbaren Sanktionen verschont bleibt.

Für Modi ist das ein doppelter Schlag: Die wirtschaftlichen Kosten der US-Zölle treffen die exportabhängige Industrie, gleichzeitig werden Indiens geopolitische Ambitionen im Indo-Pazifik empfindlich beschnitten. Jahrelang hatte sich die Regierung als verlässlicher Partner Washingtons und als Gegengewicht zu China inszeniert – eine Linie, die nun ins Wanken gerät.

Wirtschaftliche Verwundbarkeit

China nutzt die Lage geschickt aus. Peking signalisierte Bereitschaft, Indiens Nachfrage nach Düngemitteln, seltenen Erden und Tunnelbohrmaschinen zu bedienen – Sektoren, die für Indiens Industrie von hoher Bedeutung sind. Doch die Faktenlage ist widersprüchlich: Zwar stiegen Chinas Gesamtexporte an seltenen Erden und verwandten Produkten im Juni an, doch die Lieferungen nach Indien brachen im Vergleich zu Jahresbeginn um 58 Prozent ein.

Damit bleibt Indien strukturell abhängig und zugleich verwundbar. Zwar verfügt das Land über die fünftgrößten bekannten Vorkommen an seltenen Erden weltweit, doch es fehlt an eigener Verarbeitungskapazität für Schlüsselprodukte wie Magnete. Ohne eine eigene industrielle Basis ist Neu-Delhi auf chinesische Lieferungen angewiesen – und verliert damit Verhandlungsspielraum.

Zwischen multipolarer Rhetorik und geopolitischer Realität

Offiziell betonen beide Seiten ihre Rolle als Verfechter einer „multipolaren Weltordnung“ und als Sprecher des globalen Südens. Modi spricht von „vorhersehbaren, stabilen Beziehungen“, die zur regionalen und globalen Sicherheit beitragen sollen. Wang Yi wiederum nennt gegenseitiges Vertrauen den „natürlichen Zustand“ der Beziehungen.

Doch jenseits dieser Rhetorik bleiben die Widersprüche offensichtlich: Indien sieht China weiterhin als strategischen Rivalen und als Schutzmacht Pakistans, Peking wiederum betrachtet Indien als Teil des von Washington forcierten „Indo-Pazifik“-Blocks. Die aktuelle Annäherung ist daher weniger Ausdruck einer echten strategischen Partnerschaft als vielmehr ein taktisches Manöver – ein Ausweichen in Zeiten wachsenden Drucks aus Washington.

Deutscher Außenminister „attackiert“ China

Während Neu-Delhi und Peking Annäherung signalisieren, wächst in Europa die Skepsis gegenüber Chinas globalem Kurs. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul kritisierte zuletzt auf einer Reise nach Japan die Rolle Pekings im Ukraine-Krieg: China sei „größter Lieferant von Dual-Use-Gütern für Russland und zugleich wichtigster Abnehmer von russischem Öl und Gas“. Ohne China, so der Vorwurf, wäre Putins Krieg in dieser Form nicht möglich.

Darüber hinaus warnte Wadephul vor Pekings wachsendem Machtanspruch im Indopazifik, insbesondere im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße. Jede Eskalation dort würde „ernste Folgen für die globale Sicherheit und die Weltwirtschaft“ haben. Peking reagierte scharf und warf Berlin „Konfrontationspolitik“ vor.

Diese Debatte in Europa zeigt, dass die geopolitische Rivalität längst nicht nur eine asiatische Frage ist – und dass Neu-Delhis Balanceakt zwischen den Blöcken auch die europäischen Interessen berührt.

Zerreißprobe für Indiens Außenpolitik

Die Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die Schwächen der indischen Außenpolitik. Seit 2014 hat Modi versucht, das geopolitische Gewicht des Landes zu überhöhen – mit demonstrativer Nähe zum Westen und gleichzeitiger Härte gegenüber Nachbarn wie China und Pakistan. Die Realität aber hat diese Selbstinszenierung mehrfach untergraben: militärische Rückschläge im kurzen Krieg mit Pakistan, ausbleibende Unterstützung durch die USA und NATO, und zuletzt die Zolloffensive Washingtons.

Indische Kritiker wie der Ökonom Prabhat Patnaik weisen darauf hin, dass die Wurzeln tiefer liegen: Jahrzehnte neoliberaler Politik haben Indien eng an das globale Finanzkapital gebunden und damit verwundbar für äußeren Druck gemacht. Eine wirkliche Neuorientierung – etwa über Handels- und Kapitalverkehrskontrollen – erscheint wirtschaftlich und politisch kaum durchsetzbar, solange die einheimische Elite von der bestehenden Ordnung profitiert.

Annäherung aus Schwäche

Die aktuellen Schritte zwischen Indien und China sind deshalb weniger Ausdruck einer selbstbewussten Neuorientierung, sondern ein erzwungenes Manöver im Angesicht der US-Zölle. Peking kann dabei Zugeständnisse machen, ohne wesentliche Positionen aufzugeben – Neu-Delhi hingegen versucht, Verluste zu begrenzen und seine außenpolitische Handlungsfähigkeit zu wahren.

Ob die vorsichtige Entspannung tatsächlich zu einer stabileren Partnerschaft führt, ist ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass Indien zwischen den Machtblöcken laviert, ohne eine klare strategische Linie zu finden – und damit weiterhin im geopolitischen Spannungsfeld zwischen Washington, Peking und zunehmend auch Europa gefangen bleibt.

Quelle: AJ/AJ/China Daily/jW/902.gr