Am 3. September 2025, hätte Porsche seinen 150 Geburtstag gefeiert. Da darf ein Gedenken auf der Homepage der Stadt Wr. Neustadt nicht fehlen. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Bürgermeister als auch Kultur- und Tourismusstadtrat der Meinung sind, man müsse eines berühmten Sohnes der Stadt gedenken: „Wir gedenken eines großen Automobil-Pioniers, dessen Namen untrennbar mit Wr. Neustadt verbunden ist.“

Ferdinand Porsche war zunächst technischer Direktor, später Generaldirektor der Austro-Daimler-Werke in Wr. Neustadt. Hier hat er seine Spuren hinterlassen. Was nun doch ein wenig weit hergeholt ist, denn Spuren wären, wenn es noch eine Fabrik gäbe mit den entsprechenden Arbeitsplätzen. Allerdings gibt es nur Benennungen nach ihm. So findet man seinen Namen im Ferdinand-Porsche-Ring oder in der Porsche-Siedlung. Aber das sind keine Spuren, sondern ein Kniefall vor einem Mann, der einst in Wr. Neustadt wirkte. Anlässlich seines Geburtstages wurde ein Teil der Warmen Fischa und des Kanals auf Vordermann gebracht, weil sich dort ein Stück der alten Austro-Daimler-Teststrecke findet. Gelobt wird er als „Automobil-Pionier“, als der er „ein Teil der Identität Wiener Neustadts“ ausmacht. Er habe den „Grundstein für Innovation, Technik und Fortschritt gelegt“. Dabei beschränkt man sich nicht darauf, seiner als eines großen Ingenieurs zu gedenken, sondern auch als eines Menschen, dessen Name untrennbar mit Wr. Neustadt verbunden sei.

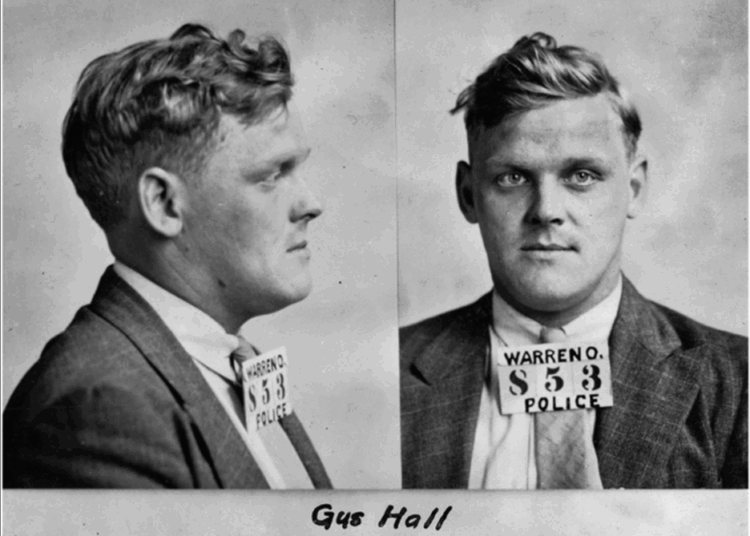

Keinerlei Erwähnung findet bei der Darstellung des Menschen, dem die Stadt so sehr verbunden ist, dass er während der NS-Zeit in Deutschland aktiv war. Seit 1937 war er Mitglied der NSDAP und der SS. Bei letzterer zwar nur ehrenhalber, diese zeigte aber eine enge Verbindung zum Regime und war ein Zeichen von Prestige und Loyalität gegenüber der NS-Führung.

Darüber hinaus war er maßgeblich an der Entwicklung von Militärfahrzeugen beteiligt, wie dem Panzer „Maus“ und dem „Tiger“. Sein Unternehmen profitierte von Aufträgen der NS-Regierung. Außerdem wurden in den Werken von Porsche, dabei insbesondere im Volkswagen-Werk, das Porsche mitentwickelte, während des zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter eingesetzt. Dafür stand Porsche als Leiter des Unternehmens in der Verantwortung. Lange Zeit wurde von Seiten des Unternehmens behauptet, es wären nur maximal 50 Zwangsarbeiter gewesen. Genauere Recherchen insbesondere durch den Wirtschaftsjournalisten Ulrich Viehöver gehen von etwa 300 Zwangsarbeitern in den Porsche-Werken in Stuttgart-Zuffenhausen zwischen 1942 und 1945 aus. Demgegenüber waren im Volkswagen-Werk etwa 20.000 Zwangsarbeiter tätig, was etwa zwei Drittel der Belegschaft ausmachte. Diese umfassten Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge und zivile Zwangsarbeiter aus Ländern wie Polen, der Sowjetunion, Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Menschen vor allem in der Produktion von Rüstungsgütern beschäftigt waren, waren hart und geprägt von langen Schichten, mangelnder Ernährung und strenger Überwachung. Untergebracht waren diese Zwangsarbeiter in nahegelegenen Barackenlagern, wo bis zu 100 Menschen in beengten, unhygienischen Verhältnissen hausten.

Eine „Russenbaracke“ beherbergte speziell russische und ukrainische Zwangsarbeiter. 1941 forderte Porsche ein SS-Wachkommando zur Überwachung an. Ferdinand Porsche erbat aktiv Zwangsarbeiter, 1941 russische Kriegsgefangene von Himmler und 1942 KZ-Häftlinge von Hitler für den Bau einer Leichtmetallgießerei im Volkswagen-Werk. Dies führte zur Errichtung des KZ Arbeitsdorfes in Wolfsburg, eines der ersten Konzentrationslager, das speziell für industrielle Zwangsarbeit eingerichtet wurde. In Rühen, nahe dem Volkswagen Werk, ließ die Betriebsleitung unter Porsche eine sogenannte „Ausländerkinder-Pflegestätte“ einrichten, in der Kinder von Zwangsarbeiterinnen untergebracht wurden. Historiker berichten, dass dort etwa 300 Säuglinge aufgrund mangelnder Hygiene und Versorgung starben.

Während in Wr. Neustadt die sog. Stolpersteine als Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus so gut wie möglich verschwiegen werden, wird eines Unterstützers bzw. Nutznießers des faschistischen Systems nicht nur gedacht, ihm werden auch Plätze und Gebäude namentlich gewidmet. Nichts könnte deutlicher machen, welche Geisteshaltung im Wr. Neustädter Rathaus herrscht.

Weiterführende Literatur:

„Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“ von Hans Mommsen und Manfred Grieger (1996)

„Stuttgarter NS-Täter“ von Ulrich Viehöver (2009)

Quellen: Stadt Wiener Neustadt/n‑tv