Canberra/London. Dass der Konzernriese Deloitte der australischen Regierung nun Geld zurückerstatten muss, weil ein von ihm verfasster Bericht voller Fehler, falscher Zitate und sogar frei erfundener Quellen war, wäre eigentlich schon Skandal genug. Doch der Vorfall verweist auf weit mehr als bloß mangelhafte Arbeitsqualität oder übermäßiges Vertrauen in generative Künstliche Intelligenz. Er zeigt exemplarisch, wie eine Branche, die sich selbst als „neutraler Experte“ verkauft, längst zu einem eigenständigen Machtfaktor geworden ist – mit tiefgreifendem Einfluss auf Regierungen, öffentliche Verwaltung und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse, alles im Intersse des Kapitals.

Beratungsfirmen mit viel Einfluss auf Politik

Ob Deloitte, McKinsey, PwC oder KPMG – die sogenannten „Big Four“ sind zu Schattenapparaten der politischen Macht geworden. In zahllosen Ländern übernehmen sie Aufgaben, die eigentlich in ihrer Kompetenz liegen: Sie schreiben Strategien, gestalten Verwaltungsreformen, bewerten Sozialprogramme oder liefern „Expertisen“, die dann politische Entscheidungen legitimieren sollen. Dabei arbeiten sie selten im Interesse der Allgemeinheit, sondern im Auftrag ihrer zahlungskräftigsten Kunden – und diese sind meist dieselben Konzerne, deren Einfluss man angeblich kontrollieren will. Wissenschaft sieht anders aus.

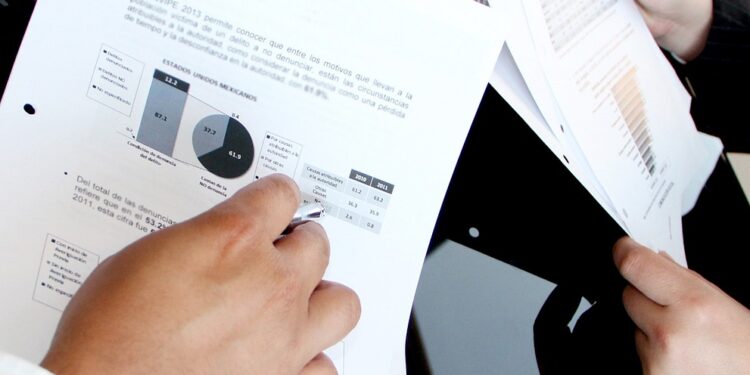

Das Beispiel Australien ist bezeichnend und zeigt noch einmal die besondere Dreistigkeit und Unfähigkeit: Deloitte sollte im Auftrag des Arbeitsministeriums prüfen, ob ein automatisiertes Strafsystem für Arbeitssuchende rechtskonform ist. Der Bericht, der laut Medienberichten rund 250.000 Euro kostete, erwies sich als fehlerhaft – teilweise gar als KI-Fälschung. Das eigentliche Problem liegt noch tiefer: Dass eine Regierung überhaupt eine solche Kernaufgabe – die Bewertung sozialstaatlicher Verfahren – an eine private Beratungsfirma gegen teures Geld, dass durch die Arbeiterklasse eingezahlt wird, auslagert, ist selbst Ausdruck einer politischen Entwicklung, die zeigt in wessen Interesse die bürgerliche Demokratie arbeitet.

Der Mythos der Neutralität

Beratungsfirmen pflegen das Image wissenschaftlicher Nüchternheit und technokratischer Kompetenz. Sie liefern Tabellen, Modelle, „Best Practices“ – und doch sind ihre Empfehlungen nie neutral. Sie sind Ausdruck einer ökonomischen Ideologie, die auf Effizienz, Kostenreduktion und marktförmige Steuerung ausgerichtet ist, sie dienst dem Kapitalismus und den hier herrschenden Verhältnissen der Ausbeutung. Wo sie beraten, folgt meist die „Modernisierung“ – also Privatisierung, Leistungsdruck, Digitalisierung im Dienste des Kapitals.

Dass Deloitte im aktuellen Fall offenbar auf generative KI zurückgriff und fehlerhafte oder erfundene Quellen produzierte, ist nur die Zuspitzung dieses Grundproblems: Entscheidungen, die das Leben Hunderttausender Menschen betreffen, werden von Firmen getroffen, die weder demokratisch legitimiert noch rechenschaftspflichtig sind – und die selbst digitale Werkzeuge verwenden, deren Funktionsweise niemand kontrolliert. Es ist schon peinlich, da selbst Schülerinnen und Schüler oder Studierende inzwischen genau wissen, dass das passiert und KI prompt auf diese Fehler prüfen, selbst wenn sie keine kritische Plausibilitätsprüfung durchführen, dass gehört quasi zum kleinen KI Einmaleins.

Profit statt Verantwortung

Beratungsfirmen leben von Problemen, die sie selbst mitproduzieren. Sie empfehlen Einsparungen, die zu Personalmangel führen, um anschließend gegen Honorar Lösungen für die entstandenen Verwaltungslücken anzubieten. Sie beraten Staaten, wie sie „effizienter“ werden – und Unternehmen, wie sie Steuern umgehen. Sie schreiben Nachhaltigkeitsstrategien für fossile Konzerne und Ethikrichtlinien für Digitalkonzerne, die systematisch Datenmissbrauch betreiben.

Die Rückerstattung an Australien ist daher kaum mehr als ein symbolischer Akt. Die Schäden, die durch jahrzehntelange Privatisierung politischer Expertise entstanden sind, lassen sich nicht durch Geld wiedergutmachen. Die Abhängigkeit von privaten Beratungsfirmen ist kein Verwaltungsthema, sondern eine demokratische Frage. Wenn Berichte über Sozialpolitik, Gesundheitssysteme oder Klimastrategien von denselben Unternehmen stammen, die gleichzeitig Großkonzerne beraten, verschwimmen die Grenzen zwischen öffentlichem Interesse und Profitinteresse vollständig. Das ist dem Kapitalismus und seiner Legitimation nur dienlich.

Quelle: ORF