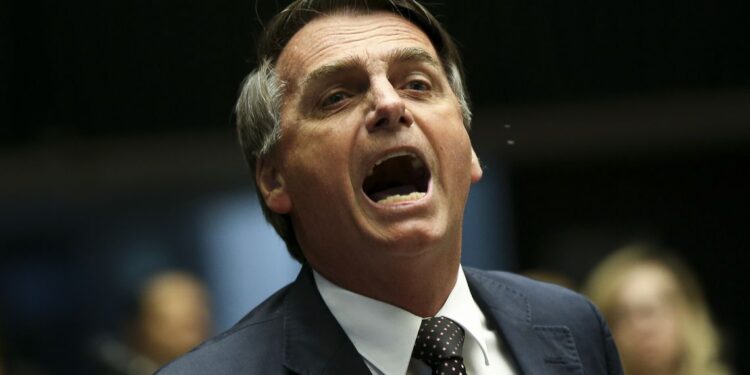

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wurde für seinen fehlgeschlagenen Putschversuch zu 27 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist ein historisches Novum, besonders, wenn man Brasiliens Vergangenheit mit Militärdiktaturen betrachtet. Das Urteil wird aber nicht zu echter Gerechtigkeit für Brasiliens Arbeiterschaft führen.

Brasília. Vergangenen Donnerstag wurde der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro vom obersten Gerichtshof in Brasilien zu 27 Jahren Haft verurteilt. Die Richterin Carmen Lúcia Antunes verkündete das Urteil mit folgenden Satz: „Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft haben aus meiner Sicht bestätigt, dass Jair Messias Bolsonaro die ihm vorgeworfenen Straftaten als Anführer einer kriminellen Vereinigung begangen hat.“

Putschversuch und Machtfantasien

Die Ermittlungen gegen Bolsonaro und hochrangige Militärs begannen nach dem gescheiterten Putschversuch im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen 2022. Der Trump-nahe Rechtspopulist hatte seine Wiederwahl verloren, woraufhin Tausende seiner Anhänger das Regierungsgebäude stürmten – Szenen, die stark an den Sturm auf das US-Kapitol 2021 erinnerten.

In einigen Regionen Brasiliens kam es zudem zu Streiks, vor allem im Transportsektor. Doch das schnelle Eingreifen der Sicherheitskräfte, die fehlende Unterstützung durch das Militär und die breite Ablehnung in der Bevölkerung ließen den Putschversuch auf dramatische Weise scheitern.

In den folgenden Monaten legten die Behörden Dokumente und Chatprotokolle offen, die belegten, dass Bolsonaro gemeinsam mit Generälen den Staatsstreich geplant hatte. Neben dem Vorwurf des Umsturzversuchs wurde er auch wegen der versuchten gewaltsamen Abschaffung der demokratischen Ordnung, der Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung sowie wegen schwerer Sachbeschädigung an Bundeseigentum und der Zerstörung von Kulturerbe angeklagt und nun verurteilt.

Historischer Bruch

Das Urteil ist ein Novum in der brasilianischen Rechtsgeschichte: Noch nie zuvor wurde ein Ex-Präsident für ein solches Vergehen verurteilt, ebenso wenig ein Vier-Sterne-General.

Besonders bedeutsam ist das Urteil, weil Brasiliens Militärdiktaturen bis heute nicht aufgearbeitet wurden. Reaktionäre wie Bolsonaro versuchten im Gegenteil, die Diktaturen als Bollwerke gegen den Kommunismus zu verherrlichen. Diese Regime inhaftierten, folterten und ermordeten tausende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Linke und Oppositionelle, oft mit direkter Unterstützung der USA und europäischer Staaten. Bis heute sind viele „Verschwundene“ nicht aufgeklärt, und fast niemand aus den Reihen der Täter musste jemals Konsequenzen tragen.

Der aktuelle Präsident Lula da Silva hatte schon in seiner ersten Amtszeit (2003–2011) vorsichtige Schritte unternommen, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Einzelne Militärs und Geheimdienstler wurden symbolisch verurteilt. Doch selbst diese halbherzigen Ansätze, die das antikommunistische Narrativ in Frage stellten, reichten aus, um Lula zum Feindbild der brasilianischen Rechten und ihrer westlichen Verbündeten zu machen.

Internationale Reaktionen

US-Präsident Donald Trump bezeichnete das Urteil als „schrecklich“ und verglich es mit den Verfahren gegen ihn selbst. Er verhängte 50 Prozent Strafzölle gegen Brasilien und drohte mit militärischer Intervention zur „Sicherung der Meinungsfreiheit“.

Noch deutlicher wurde Außenminister Marco Rubio, der auf X von einer „Hexenjagd“ gegen Bolsonaro sprach und „eine Antwort der USA“ ankündigte. Das brasilianische Außenministerium wies diese Drohungen zurück und betonte, man werde sich „nicht einschüchtern lassen“.

Keine Illusionen in bürgerliche Justiz

Auch wenn das Urteil auf den ersten Blick wie ein positives Signal wirkt, darf man sich keine Illusionen machen. Es geht nicht um die „Verteidigung der Demokratie“, wie brasilianische Politiker feiern, sondern um die Interessen des Kapitals. Bolsonaro scheiterte, weil er für politische und wirtschaftliche Instabilität stand. Seine Politik führte zu wirtschaftlichen Krisen und sein reaktionäres Gehabe zu außenpolitischer Isolation. Daran hat das brasilianische Kapital aktuell kein Interesse. Er scheiterte nicht, weil der Staat plötzlich demokratische Prinzipien verteidigt hätte.

Auch die Sozialdemokraten unter Lula fallen durch zaghaftes und konsequenzenloses Handeln auf – trotz anfänglicher Begeisterung der „internationalen Linken“ für seine progressive Rhetorik. Wirkliche Gerechtigkeit für die Opfer der Militärdiktaturen und Fortschritt für die brasilianische Arbeiterklasse wird es nur durch ihren eigenen organisierten Kampf geben.