Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck

Berta Lask / „Gertrud Weygandt“

Berta Lask (1878–1967), geboren im österreichischen Galizien, aufgewachsen im Umfeld der väterlichen Papierfabrik im Brandenburgischen, trat nach 1918 in die Kommunistische Partei Deutschlands ein. 1925/26 wurde sie mit ihrem historisch-aktuellen Stück „Thomas Münzer“ und dann vor allem mit „Leuna 1921“, einem „Drama der Tatsachen“ in Erinnerung an den mitteldeutschen Arbeiteraufstand von 1921, bekannt.

Ende der 1920er Jahre zählte Berta Lask zu den Mitbegründerinnen des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller“. In den Jahren des sowjetischen Exils ab 1933 arbeitete sie an ihrem verschlüsselt autobiographischen, teils mit literarisch fingierten, teils mit historischen Figuren operierenden Roman „Stille und Sturm“, der erst 1955 im Mitteldeutschen Verlag in Halle erscheinen konnte. Ein aus dem Literaturmarkt längst verdrängter sozialistischer Roman, der wieder gelesen werden sollte![1]

Selbst als Tochter eines wohlhabenden, liberalen jüdischen Fabrikanten waren ihr als Frau die offiziellen Bildungswege verschlossen. Zugang zum universitären Bildungsbürgertum fand Berta Lask über ihren Bruder Emil Lask (1875–1915), 1905 in Heidelberg bei Wilhelm Windelband mit einer „Rechtsphilosophie“ habilitiert und dann bis zu seinem Kriegstod in einem österreichischen Infanterieregiment Extraordinarius für Philosophie in Heidelberg. Im Roman treten die Geschwister als Gertrud und Egon Weygandt auf, Berta Lask auch als Gertrud Benary-Weygandt.

Als Ehefrau des Berliner Industriechemikers und Privatdozenten Moreau Benary begegnet die literarische Figur der Gertrud Weygandt nicht nur der Welt des südwestdeutschen Neukantianismus um Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert (im Roman als „Reichwaldt“ auftretend), dem Kreis um Max Weber („Wormann“), zu dem auch der junge Georg Lukács („Fugrin“) zählte, dem Strafrechtler und Rechtsphilosophen Gustav Radbruch („Bruchland“) oder dem Berliner Kulturphilosophen Georg Simmel („Georg Simson“), sondern auch der Arbeiterschaft, den proletarischen Klassenkämpfen, dem Anti-Kriegskampf, liberalen und sozialistischen russischen Emigranten, dem ganzen politischen Spektrum der deutschen Sozialdemokratie, den parteirechten Revisionisten wie Georg Vollmar oder Eduard Bernstein, aber auch der linken Opposition um Karl Liebknecht.

Schon in sehr jungen Jahren begegnet Gertrud in den 1890er Jahren im Umfeld der väterlichen Fabrik Arbeiterkindern, manche aus sozialistischem Elternhaus. So hat Max Pfeilhammer, Maschinenführer in der Weygandt’schen Fabrik, von seinem Genossen Gottlieb Winkler, Dreher bei Borsig in Berlin, einen Brief erhalten. Winkler schreibt 1890 hocherfreut in die Brandenburgische Provinz. Das Sozialistenverbot ist gefallen: „Wir haben schon lange nichts voneinander gehört, aber jetzt muss ich Dir schreiben, jetzt, wo wir deutschen Arbeiter einen so großen Sieg errungen haben – ich meine die Aufhebung des Sozialistengesetzes. Du wirst es natürlich schon erfahren haben, denn Du gehörst wohl auch zur Partei. Aber das hier in Berlin mitzuerleben, das ist doch noch etwas anderes. Wie die Ausgewiesenen und Verbannten wiederkamen, die von Ort zu Ort gejagt wurden und manchmal von Land zu Land und hatten oft kaum mehr ein Stück trocken Brot und blieben doch immer unserer Sache treu, das war ein Jubel, sag ich Dir!“ (I, 44, 75)

Gertrud W. und die bürgerliche Kultur

Vorläufig beschäftigt sich Gertrud mit der literarisch philosophischen Welt des Bürgertums, reichend von Platon, über Goethe, Heinrich Kleist, zu Friedrich Nietzsche oder zu Stefan George und dessen Band „Das Jahr der Seele“. Sie hört einen Vortrag des Berliner Germanisten Erich Schmidt über den jungen Goethe. Ihr Bruder empfiehlt die Lektüre von Nietzsche. „Er rezitierte Nietzsches Gedicht „Ecce homo‘. (…) Nietzsche begann bereits ein Modephilosoph zu werden. So las sie ‚Zarathustra‘.“ Sie legt ihn zur Seite, auch wenn sie noch nicht ahnt, dass Nietzsche einmal zum Ideologen faschistischer Barbarei werden könnte: „Der Zarathustrarausch war verflogen. Vom Übermenschentum war sie zum Menschentum zurückgekehrt.“ (I, 100, 107, 119)

Unter dem Einfluss russischer revolutionärer Freunde greift sie zu Dostojewskij, dessen pathologische Figuren, das naiv Heilige, und die Vorstellung von einem (vorkapitalistischen) Gemeinschaftsideal gerade nach der Niederlage der russischen Revolution von 1905 faszinierend wirken: „Gertrud kannte den Roman ‚Schuld und Sühne‘ von Dostojewski, der in Deutschland stark verbreitet war. Diese hoffnungslose Schilderung des dumpfen, schmutzigen und überaus armseligen russischen Kleinbürgertums und seines in Haltlosigkeit versinkenden Opfers, des Studenten, der unter fast hypnotischem Zwang mordet, hatte ihre eine Qual bereitet, (…).“ Gertrud legt Dostojewskij zur Seite. Sie liest Maxim Gorki. Sie besucht eine Vorstellung von Gorkis „Nachtasyl“. Gorkis Realismus, seine Distanz zu „mystischer Tiefe“ haben es ihr angetan. Gorki schildert die Arbeiter, Bauern, Vagabunden, „Schwermütiges und Heiteres und die revolutionäre Sehnsucht des Dichters.“ (I, 377f.)

Gertrud W.s sozialethischer Einsatz für die „Arbeiterfrage“

Knapp nach 1900 war Gertrud Weygandt erstmals auf sozialethische Literatur gestoßen. Sie liest die Lyrik der italienischen Volksschullehrerin Ada Negri, die in den 1890er Jahren zu sozialistischen Idealen vorgestoßen war. Negri gestaltet die Welt der Armen, Entrechteten, der Fabrikarbeiterschaft: „Gertrud nahm ‚Das Jahr der Seele‘ von Stefan George und ein Bändchen soziale und revolutionäre Gedichte von Ada Negri mit.“ Gertrud begründet, warum sie Negris Gedicht „Der Grubenbrand“ der formal ästhetisch komponierten Poetik Georges vorzieht. „Wenn ich ein Gedicht von Ada Negri vorlese, so will ich damit nicht sagen, dass sie Goethe gleichzusetzen ist. Aber sie ist ein feuriger, begeisterter Mensch, schreibt aus dem Leben unserer Zeit und hat eine große Liebe für das Volk und für die Gerechtigkeit.“ (I, 183f.)

Gertrud kann die „soziale Frage“ im Berlin der Jahrhundertwende 1900 nicht übersehen. Sie sieht das Elend der Heimarbeiterinnen. Sie sucht Kontakt zur bürgerlich dominierten Frauenbewegung. Sie nimmt an Versammlungen einer Gesellschaft für „ethischen Kultur“ teil. Gertrud erhält so Kontakt zu bürgerlichen Wohltätigkeitsvereinen. Dabei ahnt sie, dass die Volksarmut so nicht zu beheben ist. Es fehlt fast jede Arbeitslosenunterstützung. Die Unfallversicherung existiert oft nur auf dem Papier. So studiert sie die Lage der Berliner Arbeiterschaft: „Diese Tätigkeit führte sie in die Arbeiterviertel des Nordens und Ostens, doch nicht zu den noch in Betrieben Arbeitenden, sondern zu Leuten, die durch Siechtum oder andere Unglückfälle ihre Arbeit verloren hatten. Die Heimarbeiterinnen bildeten die elendste und rechtloseste Schicht, die in den seltensten Fällen gewerkschaftlich zusammengeschlossen war. Gertrud kannte das kleine Arbeiterhaus ihres Vaters, in dem sich auch schon manches Elend, notdürftig durch Almosen gelindert verbarg. Es war dort ein kleines Elend, verschämt, verschwiegen und fast zugedeckt durch das kräftige Leben der anderen Menschen ringsum. Hier in den riesigen Mietskasernen, (…) schien das Elend wie ein wild wuchernder Schimmelpilz ganze Häuserreihen zu durchziehen.“ (I, 276f.)

Gertrud besucht (Tuberkulose) kranke Heimarbeiterinnen, stellt ihnen Fragen zur sozialen Lage: „Wann bekamen Sie den letzten Lohn von der Konfektionsfirma?“, usw. (I, 276f. 315)

Immer wieder begegnet Gertrud Weygandt, nunmehr bürgerlich liierte Benary, in der Figur des „Professor Wormann“ Max Weber, Helene Weber und deren Kreis, anfangs vermittelt durch ihren „Philosophenbruder“ Egon. So sieht sie erstmals während einer Silvesterfeier 1899/1900 die akademischen Freiburger „Halbgötter“. Bei allen Zusammentreffen mit Wormann geht es um dessen zwiespältiges Verhältnis zur sozialistischen Arbeiterbewegung, das bei aller Sympathie ein Verhältnis der Ablehnung ist.

Wormann spricht in der Silvesternacht der Jahrhundertwende in einem Rückblick auf das 19. Jahrhundert zur Sozialismusfrage. Wormann, zugleich ein Kritiker des wilhelminischen Deutschland, bedauert, dass die sozialistische Bewegung weder nationalen Geist zeigt, noch in das politische System integriert ist: „Wenden wir einen Blick auf das abgelaufene Jahrhundert! Was brachte es Deutschland auf politischem Gebiet? Befreiung von ausländischer Herrschaft 1812/13. Doch als Lohn für dargebrachte Blutopfer Despotie im Innern. Eine Revolution 1848, doch ohne dass ein starkes Bürgertum und eine starke Demokratie entstanden. Kriege, in denen wir siegten, doch der letzte Krieg vielleicht ein Keim zu neuen Kriegen. Einen Staatsmann von Format, doch begabt nur in der Außenpolitik, in der Innenpolitik ebenso blind und rückständig wie alle anderen deutschen Regierer. Eine Einigung des Reichs, doch nicht unter der Fahne Schwarz-Rot-Gold. Eine deutsche Arbeiterbewegung, in manchem wirksam, doch zersetzt und ohne nationalen Geist.“ (I, 246f.)

Von Wormann löst sich Gertrud ab 1914, als dieser den sozialdemokratischen Burgfrieden, die Zustimmung der SPD zu den Militärkrediten begrüßt. Sie wird ihn Ende 1918 noch einmal als Redner gegen ein rätesozialistisches Experiment in Deutschland sehen. Die anwesenden Sozialdemokraten glauben mehr an Wormann als an Karl Marx: „Er sprach offen von der militärischen Niederlage und mahnte das Volk zur Besonnenheit. ‚Eine Revolution ist ein Luxus, den sich das Volk jetzt nicht leisten kann. Sie käme uns teuer zu stehen. Sie würde das Chaos bedeuten und den Einmarsch der Entente.‘“ Anwesende Sozialdemokraten applaudieren, eine Minderheit buht: „Wormann übte einen großen Einfluss auf Demokraten und Sozialdemokraten aus, denen seine Theorien weit schmackhafter schienen als die von Karl Marx.“ (II, 19)

Gertruds aktiver Einsatz für die Sozialdemokratie vor 1914

Gertrud verfolgt die russische Revolution von 1905, die Berichte über die revolutionäre Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin („mit roter Fahne“). Mit Sorge beobachtet sie die Umtriebe reaktionärer preußischer Offiziere, die einen Interventionskrieg gegen ein rotes Russland, gegen den roten Pöbel fordern: „Bekommen die Roten die Oberhand, so marschieren wir ein. Pest ist ansteckend. Pest muss man bekämpfen, sonst kommt sie über die Grenze. Haben doch hier auch Rote. Die werden immer frecher. Selbst für den preußischen Landtag wollen sie dieses gleiche Pöbelwahlrecht.“ (I, 382–387)

Gemeinsam mit ihrem Bruder Egon Weygandt (das ist also der Philosoph Emil Lask) nähert sich Gertrud ab 1900 der deutschen Sozialdemokratie an. Egon bewegt sich in zwei Welten, in der Welt eines rein aprioristischen, auf formale Werte abstellenden neukantischen Idealismus und in der Welt der sozialen Widersprüche, der Welt der Arbeiterklasse. Egon Weygandts philosophische Haltung führt ihn teilweise in die Lebenswelt der Arbeiter, andererseits isoliert sie ihn vom Denken des Sozialismus. Manche seiner Studenten wie Klaus Münzer und der Ungar Fugrin (das ist Georg Lukács) werden nach 1914 ausgehend von der Windelband-Rickert-Schule, vom Weber-Kreis zu Internationalisten. Egon Weygandt hingegen führt sein Denken schlussendlich zum „Kulturwert“ des „Deutschen Kriegs“. Er rückt Ende 1914 als Kriegsfreiwilliger ein. Er wird wenige Wochen später 1915 bei einem Angriff in Galizien sterben.

Egon arbeitet an einer kritizistischen Metaphysik, an einer formalen Geltungstheorie, an seinem „transzendentalen Platonismus“ – von der Zielrichtung her mit Edmund Husserls „Logischen Untersuchungen“ der reinen theoretischen Akte frei von allem psychischen Sein und Gedachtwerden vergleichbar. Er studiert Heraklit, „den Vater der Dialektik“, Aristoteles und vor allem den „dunkel-herrenmäßigen“ Plotin, bei dem in der Spätantike die „geistigen Ströme aus Okzident und Orient“ im Widerspruch zusammenfließen würden.

1912, zwei Jahre vor Kriegsbeginn, während „fern in der Türkei die Völker aufeinander schlugen“, hat Egon W./Emil Lask endlich das große philosophische Werk vorgelegt: nach 1911 „Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über den Herrschaftsbereich der logischen Form“ nun 1912 „Die Lehre vom Urteil“ mit ihrem „absoluten ‚Primat‘ des Gegenständlich-Logischen“: „Der Geltungscharakter des Theoretischen soll von aller Subjektivität – und sei diese noch so ‚unpersönlich’, ‚unwirklich‘, bloß ‚Bewusstsein überhaupt‘ – befreit werden“, wie dies Georg Lukács 1918 in einem Nachruf in den „Kant-Studien“ formulieren wird! (I, 493f.)[2]

Egon bewegt sich ständig zwischen seiner aprioristischen Philosophie, seinem Bemühen um eine Logik des reinen Geltens und seinem Interesse an den aktuellen Klassenkämpfen, so gemeinsam mit seinem Freund Bruchland (das ist Gustav Radbruch). Beide besuchen sozialdemokratische Vortragszirkel. Im „Inneren Weg“ erinnert Gustav Radbruch nicht nur an seinen Mitschüler Erich Mühsam, den er nach der Münchner Räterepublik in bayerischer Festungshaft besuchen wird, sondern auch an den eigenen Weg zum Sozialismus. 1913 nimmt er an August Bebels Begräbnis teil. Schon als Student hat Radbruch Marx‘ „Kapital“ gelesen: „Und als [1898] die Zuchthausvorlage [zum Schutz der] Streikbrecher drohte, fand ich in der Diskussion mit meinem Vater aus der Erinnerung an [Lujo] Brentanos Vorlesung die richtigen und treffenden Argumente für die Gewerkschaft und den Streik.“[3]

Gemeinsam sind Egon und der als idealistisch pazifistisch hingestellte, menschenfreundliche Bruchland, der sich nichtsdestotrotz 1914 stolz in seiner Leutnantuniform zeigen soll, Wormann/Max Weber begegnet. Wormann zweifelt die Russische Revolution von 1905 an. Der versuchte Sturz des Zarismus sei zwar notwendig. Tragisch sei aber, „dass es keine Möglichkeit für die Entfaltung der Demokratie in Russland gibt“. Die fürchterlichste „asiatische Despotie“ wäre die Folge. Bruchland widerspricht: Man kann das Land von Dostojewskij, Tolstoi, Turgenjew oder Tschernyschewskij „unbesorgt den Weg des Sozialismus beschreiten lassen“. (I, 336f.)

Egon schwankt ständig zwischen vorsichtigem Anbändeln an die Arbeiterbewegung und vollständigem Rückzug in die philosophische Spekulation. Er sieht 1911/12 die Gefahr der Marokkokrise, der Balkankriege. Er lehnt die imperialistische Aufrüstung, die ständigen „Heeresvorlagen“ ab. Er verfolgt sorgenvoll die Atmosphäre des alldeutschen Chauvinismus. Doch Egon versank dann doch „wieder in seinem einsamen Grübeln und Ringen wie in einer Wolke“. (I, 502)

Seit 1903 hatte Egon seine Schwester in sozialdemokratische Versammlungen begleitet. Im Roman gilt er als neukantischer Sozialist, so wie einige Sozialdemokraten aus dem Umfeld des Marburger Neukantianismus von Hermann Cohen und Paul Natorp, die ihrerseits wie der spätere bayerische, 1919 ermordete Ministerpräsident Kurt Eisner an eine Synthese von „Marx und Kant“ dachten: „Egon war als idealistischer Denker gegen jede Art materialistischen Denkens und somit auch gegen den Materialismus von Marx und Engels. (…) Die räumliche Entfernung von der südwestdeutschen Professorenwelt, in deren Bann er nun schon so viele Jahre lebte, sowie die Eindrücke des Berliner Großstadtlebens mit den gewaltigen Massen von Fabrikarbeitern im Norden und Osten der Stadt und die Entfesselung der politischen Leidenschaften durch eine bevorstehende Reichstagswahl [1903] schienen seinem Streben eine neue Richtung zu geben. Er stieg von seinen luftigen Höhen auf die Erde, prüfte die Programme der politischen Parteien und fand, dass man als ehrlicher und freiheitsliebender Mensch nur den Sozialdemokraten seine Stimme geben könne, nicht nur weil August Bebel eine Achtung gebietende Persönlichkeit war, sondern weil nur die Sozialdemokraten wirklich soziale Gerechtigkeit und freie Entwicklung des ganzen Volkes wollten.“ (I, 296)

Vor den Reichstagswahlen 1903 besuchten Egon und Gertrud eine sozialdemokratische Versammlung. Einerseits fand Gertrud noch nie Menschen vor, die „so stark von etwas Gemeinsamen durchglüht waren“. Andererseits war sie enttäuscht keine „Revolutionäre“ vorzufinden, sondern „viele Männer mit großen Schnurrbärten im sorgfältig gebürsteten Sonntagsanzug“, „ein Glas Bier in der Hand“, Gewerkschaftsgelder kassierend und einen gemäßigt „scharfen“ Redner, der sich ein wenig über die Verkürzung des Arbeitstages ausließ, auf das wachsende Militärbudget schimpfte. Auch Egon hätte aus der Partei August Bebels mehr „Grundsätzliches“ erwartet: „Aber die Sozialdemokratie ist eine reine Arbeiterpartei, deshalb schon etwas einseitig und noch viel mehr dadurch, dass ihre Führer Lohn- und Gewerkschaftsfragen in den Mittelpunkt stellen.“ (I, 300f.)

Über allem schwebt die mit dem Namen Eduard Bernstein verbundene „Revisionismusfrage“. Angesprochen wird die in Frankreich um 1900 aktuelle Frage, ob sich Sozialisten an bürgerlichen Koalitionsregierungen (Ministerialismus, Millerandismus) beteiligen dürfen: „Einige dieser Führer, kleinbürgerliche Intelligenz und gehobene Arbeiter in gesicherter Stellung, warfen die Frage auf, ob die Marxsche Theorie wirklich richtig war oder völlig revidiert werden müsse. In Frankreich, wo theoretische Fragen immer schnell zu politischen Konsequenzen führen, gab es schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts einen sozialdemokratischen Minister.“ (I, 295)

Fortan geht Gertrud den Weg zum Sozialismus allein, begleitet von sozialdemokratischen Genossen. Sie liest Franz Mehrings „Geschichte der Sozialdemokratie“. Viel darin ist ihr noch fremd, die marxistische Diktion unverständlich: „Sie las das Buch mit sehr starkem Interesse und wurde dadurch mit dem Kampf der deutschen Arbeiterklasse bekannt. Von den wichtigsten Problemen der Errichtung und Durchführung des Sozialismus begriff sie trotz dieser Lektüre sehr wenig außer der Notwendigkeit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Wendungen wie ‚Diktatur des Proletariats‘ oder ‚Absterben des Staates’ überlas sie, ohne sich etwas dabei zu denken, weil diese Begriffe ihr völlig unbekannt waren und sie vom Wesen des Staates eine ganz unklare Vorstellung hatte.“ (I, 311)

Gertrud unterstützt 1903 den entbehrungsreichen Streik der Textilarbeiter/-innen von Crimmitschau für den Zehnstundentag: „Sie setzte sich mit Begeisterung für den Kampf der Weberinnen und Spinnerinnen des sächsischen Industrieorts Crimmitschau ein. Sie sammelte Geld zur Unterstützung der Streikenden und suchte bürgerlichen Kreisen die Wichtigkeit dieses Kampfes und das Unrecht gegen die Arbeiterinnen klarzumachen, stieß jedoch zu ihrer Verwunderung auf starke Ablehnung.“ Am Kampfwillen und an der festen Gesinnung der Sozialdemokratie zweifelt Gertrud immer wieder. Der Geist der „sozialistische Bewegung in ihren Anfängen zur Zeit von Karl Marx“ scheint zu fehlen. Die Sozialdemokratie koche für die Arbeiter zu oft nur „dünne Wassersuppen“.

Gertrud begegnet wieder ihrem Spielgefährten aus brandenburgischen Kindertagen Willi Pfeilhammer. So wie Vater Max ist auch der junge Eisendreher organisierter Sozialist. Als Rekrut wird er deshalb schikaniert. Der Eisendreher Willi Pfeilhammer, mit dem die junge Gertrud über alle Klassengrenzen hinweg in den Wäldern in der Umgebung der väterlichen Fabrik gespielt hatte, führt sie 1907 in das lokale Parteileben ein. So sieht sie in einer Versammlung Georg Vollmar und Karl Liebknecht in direkter Auseinandersetzung. Der „Sozialpatriot“ Georg Vollmar, bayerischer Parteirechter seit dem Fall des Sozialistenverbots, spricht versöhnlerisch, mit Verständnis für die deutsche Militär- und Kolonialpolitik.

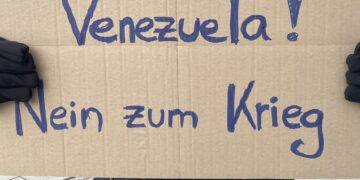

Karl Liebknecht, der wegen seiner Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“ soeben zu mehrmonatiger Festungshaft verurteilt wurde, sieht das Zögerliche der deutschen Genossen in der Antikriegs-Frage. Er antwortet: Die deutschen Arbeiter „sollen ihr Blut vergießen, damit der deutsche Bourgeois die Negervölker ungestört ausrauben und ausrotten kann“. Für solche Kriege wollen Genossen wie Vollmar dem Budget parlamentarisch zustimmen: „Und selbst eine antimilitaristische Propaganda erklärt der Genosse Vollmar für überflüssig, denn da wir wissen, dass es zum Wesen des Kapitalismus gehört, Kriege zu führen – wozu dann erst eine besondere antimilitaristische Propaganda? – sagt der Genosse Vollmar.“

(I, 413–419)

Als Vater Max Pfeilhammer, Maschinenführer in der Weygandtschen Papierfabrik, 1908 den Genossen Gottlieb Winkler in Berlin besucht, trifft er auf eine Partei, die sich angesichts einer gewissen Scheinmacht Illusionen hingibt, eine Partei, in die vermehrt nationalistische, bürgerliche Ideologien eindringen. Zu Pfingsten 1908 nehmen die Familien Winkler und Pfeilhammer an einem Ausflug der sozialdemokratischen Gewerkschafter teil. Bei oberflächlichem Blick scheint es, als beherrschten die Gewerkschaften Berlin: „Der Ausflug macht einen großen Eindruck auf Pfeilhammers. Es war geradezu, als wären die Gewerkschaften die Herren von Berlin.“ Am Ausflugsziel vor den Toren Berlins angelangt spricht ein Gewerkschaftsfunktionär namens Fritz Bärenklau. Er „sprach vom fröhlichen Pfingstfest, das trotz Heiterkeit und Spiel Macht und Wachstum der Gewerkschaften zeigte“. Bärenklau schimpft in chauvinistischem Ton auf die Engländer, den barbarischen Zaren: „Selbst Bebel will doch noch die Knarre auf die Schulter nehmen, wenn’s gegen den Zaren geht“. Pfeilhammer ist enttäuscht und alarmiert: Das soll ein Genosse sein? Kriegssorge treibt die beiden alten Genossen um. (I, 468–471)

Über Egon lernt Gertrud linke Heidelberger Studenten kennen: den Ungarn Fugrin (das ist Georg Lukács) und Klaus Münzer (unklar wer hinter dieser literarischen Figur steht). Münzer kommt aus der sozialdemokratischen Jugendbewegung. Er ist einer der wenigen Studenten, die es aus einer Arbeiterfamilie an die Universität geschafft haben. Seine Parteileitung hat ihm, der schon Marx und Engels eingehend gelesen hat, eine „theoretische Ausbildung“ bei Egon Weygandt empfohlen. Egon lächelt und wehrt ein wenig ab: „Ich habe ein ähnliches Ziel wie Sie, mein junger Freund, das Ziel, mitzuhelfen, die Menschen vom Dunkel des Nichtwissens zu befreien und zum Licht der Erkenntnis zu führen. Und beginnen muss man mit der Untersuchung der Denkmethode.“

Das kann Klaus Münzer, der 1914 mit dem bürgerlichen Hochschulmilieu brechen soll, bei aller Verehrung für seinen neukantianischen Professor nicht überzeugen: „Nein, bei Ihnen gibt es doch nur Schemen und Abstraktionen, Formen ohne Inhalt. Statt der einen wirklichen Wirklichkeit und ihrer dialektischen Entwicklung Ihre ‚zwei Welten‘: das Seiende und das Nichtseiende, das Seiende und das Geltende und wie sich die zwei Welten aufeinander beziehen.“ (I, 479f.)

Gertrud trifft dann 1924 – die KPD ist nach dem Hamburger Aufstand gerade verboten – noch einmal auf Klaus Münzer, der im Süden Deutschlands für die Kommunisten agitiert. Münzer ist erfreut, die Schwester seines ehemaligen Lehrers wieder zu treffen. Sie diskutieren über die revolutionären Traditionen in Deutschland und Russland, Münzer meint: „So wurden die russischen Intellektuellen genährt und getragen von den revolutionären Volkstraditionen. Die großen demokratischen Intellektuellen Russlands im 19. Jahrhundert, wie Tschernyschewskij, Belinskij, Herzen und andere, waren ungleich radikaler, kühner, konsequenter als die deutschen Demokraten, die sich bereits vor den Arbeitern fürchteten.“ Mit der Schwäche der deutschen revolutionären Tradition erklärt Münzer auch die rasche reformistische Entwicklung der SPD. (II, 148)

Wie Klaus Münzer bewundert auch der „kleine Ungar Fugrin“/G. Lukács Egon Weygands (also Emil Lasks) Gedankenwelt: „Fugrin dachte, manchmal ist Weygandt ein richtiger deutscher Professor, scholastisch und schrullenhaft.“ 1923 wird sich Emil Lask‘ Utopie einer logischen Einheit von realen Geschehnissen und geschlossenen Wertreihen auch in „Geschichte und Klassenbewusstsein“ – materialistisch gewendet – wieder finden: „Die Überwindung des Dualismus vom Sein der Dinge und ihrem logischen Gelten in einer höheren Einheit“, das habe Egon Weygandt in seinen Büchern „fast mystisch dargestellt“, und damit eine „neue Metaphysik“, „die Einheit über allen Gegensätzen, sie glich dem ‚Frieden in Gott‘“ geschaffen! In der sozialistischen Perspektive von „Geschichte und Klassenbewusstsein“ wird sich Georg Lukács nicht nur auf Karl Marx‘ Entfremdungs- und Verdinglichungstheorie, auf Marx‘ Analyse des „Warenfetischismus“ in „Kapital I“, auf Lenins „Staat und Revolution“, auf Rosa Luxemburgs „Akkumulation des Kapitals“, sondern auch auf Emil Lasks Logik des reinen formalen Geltens, auf Georg Simmels „Philosophie des Geldes“, auf Max Webers formales Rationalisierungsmodell beziehen. (I, 497)

In einem Heidelberger Gastgartenidyll diskutieren Mitglieder des philosophischen Seminars – unter ihnen Egon und Fugrin – über Husserls Phänomenologie, da platzt Bruchland/Radbruch mit der Meldung vom Attentat auf den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand herein. Nur Fugrin versteht sofort, das bedeutet Krieg, Weltkrieg! Für Egon und Bruchland klingt dies wie ein „mächtiger Orgelklang“. Fugrin sind diese Gelehrten mit einem Moment fremd. Fugrin beharrt: „Begreift ihr denn nicht? Das bedeutet den Weltkrieg.“ Egon meldet sich als Kriegsfreiwilliger.

Der ungarische Großbürgersohn Fugrin hat schon andere politische Erfahrungen. Er hat in Budapest mit sozialistischen Arbeitern debattiert, ehe er von der Max Weber’schen Sozialwissenschaft oder von der Windelband-Rickert-Philosophie eingefangen wird. „Fugrin dachte plötzlich an die halb vergessenen Nächte, die er in Budapester Wirtshaustuben mit sozialistischen Arbeitern und Intellektuellen durchdiskutiert hatte, bevor diese neukantianische Philosophie ihn in den Bann schlug. Die Gestalten neben ihm wurden ihm mit jedem Wort fremder, verloren ihren Glanz.“ (I, 513–515)

Fugrin hat genug von der Welt der idealistisch feinsinnigen Spekulation, die „elenden Hütten“ ungarischer Bauern, die Wohnlöcher der Budapester Arbeiter sind eine andere Welt. Fugrin „war ausgezogen, die Wahrheit zu suchen, und war hängengeblieben in diesem bunten Spinngewebe im Flusstal. Diese weiche, mit müdem Skeptizismus vergiftete Luft, diese feierliche philosophische Fakultät, diese ästhetischen Spielerein, diese überbetonten Differenzierungen, diese aufgeblähten individuellen Schicksale und als Wahrzeichen über allem eine modernde Burgruine. Es war Zeit, sich von all dem zu lösen.“ (I, 538–540)

Fugrin löst sich auch von Wormann, der immer noch seinen Heidelberger Habilitationsplan unterstützt.

Gertrud und der internationalistische Arbeiterwiderstand 1914

Gertrud sieht den proletarischen Kriegswiderstand vom Juli 1914. Arbeiter warten auf Entscheidungen der Parteiführung: „Noch strömten die Arbeiter in die Versammlungssäle, ernst, mit Zorn im Herzen und warfen finstere Blicke auf krakeelende Studenten, bürgerliche Jugendbündler und patriotische ältere Herren. In Berlin gab es an diesem Abend dreißig Arbeiterversammlungen.“ Gottlieb Winkler, Willi Pfeilhammer protestieren: „Kein Tropfen Blut den Profitinteressen der Reichen! … unerschütterlicher Friedenswille des klassenbewussten Proletariats. Hoch die Völkerverbrüderung!“

Parteiredakteure wie Rudolf Hilferding versuchen in diesen Versammlungen den nahen „Burgfrieden“ sozialistisch zu bemänteln. Hilferding, der wegen seines „Finanzkapitals“ angesehen ist, spricht in die Unverbindlichkeit angeblicher Notwendigkeiten hinein. Er glaubt seiner eigenen Antikriegs-Rhetorik nicht: „Jetzt fegt Hilferding, der Vorwärts-Redakteur, mit eleganten Schritten durch den Saal. Er spricht schon in der dritten Versammlung, überall kurze, zündende Worte. ‚Es gibt keinen Angriffs- und keinen Verteidigungskrieg im Zeitalter des Imperialismus. Mit solchen Unterscheidungen will die Bourgeoisie die Arbeiterschaft vor ihren Wagen spannen. Einerlei, auf welcher Seite zuerst mobilisiert und geschossen wird. Es geht um die Absatzmärkte, um größere Profite für die Kapitalisten. Dieser Krieg ist niemals unser Krieg.‘“

Über diese eigenen Worte erschrickt Hilferding so, dass er sich sogleich hinter dem Lauf der Dinge versteckt: „Hilferdings Gesicht glänzt selbstgefällig. Er ist stolz auf sich, dass er so kühn die theoretisch erkannten Wahrheiten ausspricht, die er schon in seinem Buch festgestellt hat. Selbst Lenin, der Bolschewikenführer, hatte vieles lobend gebilligt. An Hilferdings Augen ziehen blitzschnell die anerkennenden Zeitungskritiken vorüber. Wie er aber jetzt in den Saal hinunterblickt, in die leuchtende Entschlossenheit dieser Arbeitergesichter, erschrickt er und denkt: Frei beieinander wohnen die Gedanken. Doch hart im Raum stoßen sich die Dinge. Vielleicht ist es doch nicht an der Zeit, jetzt so kühn zu reden. Man kann nicht wissen, was für Notwendigkeiten … Er sitzt schon hinten auf der Bühne, ohne den Beifall richtig genossen zu haben.“

Arbeiterdemonstrationen treffen unter den Linden auf chauvinistische Züge von Kriegsvereinen, aggressiven Studenten. Die Polizei drängt die Arbeiter ab. Diese wissen vom anhaltenden proletarischen Widerstand in Paris oder London. Wegen der passiv irreführenden Haltung der SP-Führung verlieren die Arbeiter aber zunehmend die Hegemonie: „Die Straße gehört nicht mehr dem Volk. Vor drei Tagen noch gehörte die Straße den Arbeitern. Unabsehbar der schwarze Menschenstrom, ruhig, beherrscht, nicht lärmend wie die Züge des Bürgertums. Aus dem Norden und Osten quoll es heran. Am Brandenburger Tor dehnte es sich wie ein Meer aus, strömte dann durch die Linden in die Wilhelmstraße und bedrohte die vornehme Ruhe der Minister und Diplomaten. Französische und englische Arbeiter waren mit unter den Demonstranten und verkündeten, dass zu gleicher Zeit die Arbeiter in Paris, London, Brüssel und Wien gegen den Krieg demonstrierten. Noch nie war die Internationale so wuchtig gesungen worden.“ Und nun in den ersten Augusttagen nur mehr der allgegenwärtig barbarische Kriegschauvinismus!

Genossen wie Gottlieb Winkler organisieren in den schon militarisierten Betrieben auch Ende Juli 1914 immer noch den Arbeiterwiderstand, etwa als ein Leutnant in Winklers Metallfabrik befiehlt, das Lied „Frankreich schlagen“ zu singen. Viele stimmen in dieses Kommisslied ein. Da fährt Gottlieb Winkler den Leutnant an: „‚Das sind unsre Jungs, Herr Leutnant‘, ruft Gottlieb, ‚Arbeiterjungs, denen sagen wir Bescheid.‘ Die Arbeiter sind eine drohende Masse. Der Leutnant kann nichts machen. Der Gesang verstummt. An der Borsigmauer wird wild diskutiert. – Krieg kommt. – Nein, er kann nicht kommen. Die Arbeiter wollen es nicht. Sie sind stark. – Wenn sie nicht wollen, geht’s nicht. In Russland streiken sie und stehen auf den Barrikaden.“

Als in den Fabriken Bajonette geschliffen werden, appellieren alte Genossen an die Kollegen: „Wir demonstrieren gegen den Krieg, und sie lassen die Bajonette schleifen. Wer hat die Entscheidung? Wir oder sie? Vielleicht glauben sie nicht, dass wir Ernst machen. Kann Wilhelm ohne die Arbeiter Krieg führen? Kann er nicht, Genossen. Ernst machen müssen wir. Dann zwingen wir’s. Dann gibt’s keinen Krieg. Gebt die Parolen! Wir gehen mit!“ Aber die Parolen kamen nicht! (I, 521–529)[4]

Am 31. Juli 1914 muss Gottlieb Winkler im „Vorwärts“ lesen, dass unter den scharfen kriegsrechtlichen Vorschriften keine „sinnlosen“ Opfer gebracht werden sollen, dies würde der Arbeiterklasse schaden. Alle „Parteileidenschaften“ müssten schweigen. Der Parteivorstand hatte sich vom Klassenkampf losgesagt. Er forderte die Arbeiter zu unterwürfiger Ergebenheit auf: „Mit furchtbarer Schärfe treffen die strengen Vorschriften des Kriegsrechts die Arbeiterbewegung. Unbesonnene, nutzlose und falsche verstandene Opfer schaden in diesem Augenblick nicht nur dem einzelnen, sondern unserer Sache. Wir fordern euch auf, auszuharren, bis die Zukunft trotz allem der völkerverbindenden Sozialdemokratie gehört.“ Was für schändliche Erklärung. Winkler ist wütend, angesichts der Isolation, der Selbstaufgabe der Sozialdemokratie wird er resignativ.

In seinem Roman „Väter“ schildert Willi Bredel, wie empört und schockiert Hamburger Werftarbeiter auf den Rückzug der sozialdemokratischen Parteiführung reagiert haben. Gottlieb Winkler ergeht es gleich: „Gottlieb war es, als hätte ihm ein Schlag das Rückgrat gebrochen. Er äußerte sich nicht. (…) Gottlieb schüttelte langsam den Kopf. ‚Ich glaube, unsere Führer haben nicht getan, was sie konnten.‘ (…) Als der Krieg begann, wurde er müde und apathisch. Mit Staunen beobachtete er im Betrieb, die wachsende Kriegsbegeisterung der Arbeiter. Sie fallen auf alles herein, dachte Gottlieb. Die Zeitungen lügen doch. Hin und wieder traf er sich mit ein paar Gleichgesinnten. Dann sprachen sie leise und traurig wie nach einem Todesfall.“ (I, 532f.)

Ende 1914 zeigt sich den arbeitersozialistischen Soldaten erster Kriegswiderstand. Sie hoffen auf Karl Liebknecht, der am 2. Dezember gegen die Kriegskredite gestimmt hat, er hätte dies schon am 4. August tun sollen: „Der Karl! Aber das hätt‘ er schon damals tun sollen.“

Ein vom Heimaturlaub an die Westfront zurückkehrender Soldat berichtet: „Gestern als ich abfuhr, war große Aufregung in Berlin, Karl Liebknecht hat im Reichstag gegen die Kriegskredite gestimmt.“

Gottlieb Winklers Sohn Fritz, angehender „Spartakist“, weiß, dass sich weitere Genossen – Rosa Luxemburg, Clara Zetkin oder Julian Marchlewski – Liebknecht angeschlossen haben. Es sind wenige, aber doch sehr aktive Internationalisten: „Und außer Rosa hat sich alles verkrochen? – Nein, beileibe nicht. Rosa und Clara und Karski und Pieck und andere, die haben gleich agitiert, soviel sie konnten. Kaum dass der Krieg anfing. Die schüren den Widerstand und stehen auf dem Posten.“ Heimlich zirkulieren einige illegale Flugblätter der „Gruppe Internationale“.

Beim vom Kriegsschrecken ablenkenden Kartenspiel treffen im ersten Kriegswinter 1914/15 ein paar Soldaten zusammen, nein, so isoliert ist die Kriegsopposition nicht. Es gibt „in der Partei große Kämpfe, in der ‚Vorwärts‘-Redaktion und auch in den Bezirken bei den Proleten“: „Karl [Liebknecht] sagt, in der Armee muss man arbeiten, die Soldaten aufklären. Das ist jetzt das Wichtigste.“ Ein Soldat zeigt Fritz Winkler oppositionelles Material: „Hier, das mit Schreibmaschine Geschriebene ist Referentenmaterial. ‚Die Ursachen des Weltkrieges‘. Ich sage dir, das schlägt ein. Und hier ist ein Flugblatt: Liebknechts Ablehnung der Kriegskredite.“ (I, 576–578, 585f.)[5]

Während eines Fronturlaubs trifft Fritz Winkler im April 1916 auf die schwer schuftende, zum Granatendrehen verpflichtete Mutter, auf den politisch gebrochenen Vater. Er lernt eine kleine spartakistische Gruppe um einen Maschinenschlosser namens Johann Miruleit kennen. Miruleit zeigt Fritz und den Genossen das Spartakusflugblatt zur Berliner Maifeier 1916: „Das Spartakusflugblatt zur Maifeier ist fertig. Ein paar Exemplare habe ich hier. Seht’s euch noch mal an! Falls jemand kommt, gleich in den Herd stecken! Mutter hat Feuer gemacht.“ Karl Liebknechts Leitsätze, Leitlinien der Zimmerwalder Konferenz werden herumgereicht.

Fritz Winkler erreichen auch die Beschlüsse der Kienthaler Internationalistenkonferenz, er ist verblüfft: Wurde in der Tat nicht nur zu „revolutionären Massenaktionen, Demonstrationen, Streiks“ aufgerufen, sondern sogar zu „ihrer Steigerung bis zum bewaffneten Aufstand“? „Bewaffneter Aufstand – so weit hatten seine Gedanken noch nicht gezielt, seit dem der Kriegsalp auf dem Lande lag. Bewaffneter Aufstand – und jetzt lag vor ihnen als nächste Etappe die Maidemonstration.“ Alle illegal Versammelten verschwinden, da Polizeispitzel im Anmarsch sind. Am 1. Mai 1916 ist Fritz am Potsdamer Platz, sieht wie Liebknecht verhaftet wird, vier Tage später endet sein Fronturlaub. (I, 627)

Gertrud, die um ihren 1915 in Galizien gefallenen Bruder Egon trauert, fallen die immer blasseren, sorgenvollen Frauengesichter auf. Der IG Chemie-Generaldirektor Tervogen – einer der gern über Nietzsches „Herrenphilosophie“ schwadroniert, Gertrud kennt ihn über ihren Chemiker-Gatten Benary – hingegen lässt sich genüsslich süffisant die einst sozialistische Theoriezeitschrift „Neue Zeit“ bringen, um einen Artikel über Kartelle und Kriegsgewinne zu lesen. „Kriegsgewinne der Stahlindustrie 1914–1916: bei Phönix von 15,5 auf 23,2 Mill. Mark gestiegen. Dividende 20 Prozent, bei Mannesmann von 8 auf 17 Mill. Mark gestiegen, Dividende 15 Prozent [usw.] Von Krupp steht nichts in dieser Statistik. Tervogen lächelte. Warum? Wussten sie nicht genug oder fürchteten sie die Zensur und die große Erregung der Massen Und warum schreiben sie nichts von uns? Sind ihnen die Zahlen zu hoch?“ (I, 659)

Auf der anderen Seite brutales militärisches (Zwangs-) Arbeiterregime in den Betrieben, ein „Kohlrübenwinter“ nach dem anderen: „Ganze Schulklassen wurden wegen Furunkulose geschlossen. Alte Leute starben an Erkältungen, Lungenschwindsucht und Grippe rafften die Menschen dahin.“ (I, 684)

Über ihren Ehemann erfährt Gertrud von der gigantischen Aufrüstung der Chemieindustrie, vom Rüsten zu einem Giftgaskrieg. Südlich von Merseburg wird 1916 in ländlich dörflicher Umgebung ein riesiges Stickstoff- und Ammoniakwerk aus dem Boden gestampft: „Die alte Stadt Merseburg träumte geduckt unter dem breiten Schlossberg. Durch ihre winkligen Gassen rieselte schläfriges Leben. Im Frühjahr 1916 wurde sie aufgeweckt. Die Bauern im weiten Flachland redeten aufgeregt in der Dorfkneipe. Die Badische Anilin- und Sodafabrik [BASF] kaufte Land.“ [oder ließ es brutal enteignen!] (…) Der Leunariese atmete Stickstoff ein und schied Ammoniak aus. Stickstoff kam aus der Luft, Kohle aus dem Geiseltal und aus Halle kam revolutionäre Agitation.“ Aus dem Stammwerk Ludwigshafen wurden Arbeiter rekrutiert. Hinzu kamen neben den Ortsansässigen unzählige Wanderarbeiter, belgische Kriegsgefangene.

Scharfe militärische Arbeitshetze führt 1917 zu ersten Unruhen: „In Russland jagen sie ihren Zaren fort, und wir bauen hier einen neuen, riesigen Giftgasbetrieb, als ob der Krieg ewig dauern sollte.“ Die Werksleitung beobachtet dies mit Sorge, zumal man ja „nicht alle Sozialdemokraten in den Schützengraben schicken“ kann.

Im August 1917 streiken die Leunaarbeiter zwei Tage für baldigen Frieden und: „Mehr Brot, mehr Fleisch, besseres Essen in der Kantine, mehr Lohn.“ Generaldirektor Tervogen rückt empört an. Er sieht, dass die „Gewerkschaftsführer ihre Leute nicht mehr in der Hand haben“, dass radikale Linke den Streik mit organisieren: „In allen Teilen des Reichs flammten Streiks von solchem Ausmaß auf, dass sie sich nicht mehr verheimlichen ließen.“ Die Marinemeuterei im Sommer 1917 – das Auftreten von Matrosen wie Albin Köbis und Max Reichpietsch – ließ auch die mitteldeutschen Arbeiter aufhorchen: „Als am sechzehnten August die winzige Fleischration noch gekürzt wurde, war die Stimmung reif. Die revolutionären Obleute des Leunawerks verbreiteten ein Flugblatt für den Frieden ohne Annexionen. Das Flugblatt war der Funke, der ins Pulverfass fiel. Die Belegschaft trat in den Streik.“ (I, 662–672)[6]

Gertrud liest im letzten Kriegsjahr Heinrich Manns „Geist und Tat“. Heinrich Mann hat 1911 die demokratiefeindlich autoritätsunterwürfige deutsche Intelligenz und Literatenwelt angegriffen. Während die Intellektuellen Frankreichs von Rousseau bis Zola „der bestehenden Macht entgegentraten“, haben die deutschen Ideologen die Demokratie verachtet: „Ein Intellektueller, der sich an die Herrenkaste heranmacht, begeht Verrat am Geist.“ Der Geist – so Heinrich Mann – „zersetzt, er ist gleichmacherisch“. Später liest Gertrud sozialistische Literatur, so 1925 Johannes R. Bechers Gedichtsammlung „Der Leichnam auf dem Thron“. Nach 1918 bewundert sie die Zeichnungen und Graphiken von Käthe Kollwitz oder George Grosz. (I, 651 – II, 201, 217)

Gertrud W. und die sozialistischen Revolutionsaufstände 1918–1923

Die Novemberrevolution erlebt Gertrud als schlecht organisiertes Taumeln in die Niederlage. Gertrud besucht zahlreiche Versammlungen: „Jeder, der eine Rolle spielen will, spricht und zeigt sein Gesicht, oft ein über Nacht gewandeltes, fragwürdiges Gesicht. Es marschieren auf: Demokraten, Sozialdemokraten, Anarchisten, parteilose linke Kulturpolitiker.“ Von Seite der Mehrheitssozialdemokratie, auch von Seite der Unabhängigen Sozialisten werden „gewaltfreie“ Sozialisierungspläne gestreut: „Eine Sozialisierungskommission ist eingesetzt, (…). Die Umstellung könne natürlich nicht so schnell gehen. Erst müsse die Volkswirtschaft wieder in Gang gesetzt werden.“

Gertrud sieht, dass sich die Arbeiter- und Soldatenräte rasch als Ordnungskräfte korrumpieren: „Am gefährlichsten wirkte sich die Unklarheit bunt zusammengewürfelter Menschen in den Arbeiter- und Soldatenräten aus. Sie waren von reaktionären Elementen und von Spitzeln durchsetzt. Die alten Reaktionäre und die neue Regierung wollten ihre Macht brechen und stifteten erfolgreich Verwirrung, denn es fehlte nicht nur den bürgerlichen Weltverbesserern an Klarheit und Organisation, sondern auch den revolutionären Arbeitern.“ (II, 10)

Der Angriff auf die Volksmarinedivision im Dezember 1918 war ein erstes deutliches Anzeichen für das Scheitern der sozialistischen Revolution, dann die Nachricht von der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und später im Frühjahr 1919 jene von Leo Jogiches: „Fritz Winkler und seine Genossen saßen in der Stube des Schlossers Mieruleit zusammen, dort, wo sie 1916 die illegale Maidemonstration besprochen und Karl Liebknechts Flugblatt vorgelesen hatten. Fritz Winkler sagte: ‚Wir haben eine schwere Niederlage erlitten. Wir müssen von den russischen Genossen lernen.‘“ (II, 14)

Im März 1920 sieht Gertrud durchziehende Artilleriezüge, die auf die Arbeiter der Roten Ruhrarmee schießen werden. Im „Vorfrühling“ 1921 fährt Gertrud mit ihrem Mann als Teil einer Chemiker-Delegation in das Merseburgisch-Mansfeldische. Sie sollen auch die Leuna-Werke und die Leuna-Wohnlager, eine aus dem Boden gestampfte Barackenstadt für mehr als 20.000 Arbeiter, besichtigen: „Es ist sehr unruhig im Werk“ meint der Direktor. Schon im März 1920 haben die Leuna-Arbeiter den Generalstreik gegen die Kapp-Putschisten auch dann noch nicht abgebrochen, als die Regierung dies angeordnet hatte.

Generaldirektor Tervogen will die Macht der mitteldeutschen Arbeiter endgültig brechen.

In einer „Aktion Halle“ sollen Reichswehr, Polizei, paramilitärische Freikorps in den Regierungsbezirk Halle-Merseburg vordringen, um den roten Widerstand auszuräuchern, um den Protest gegen den Abbau „sozialer Errungenschaften“, gegen die zunehmende Arbeitsrepression, gegen ein System raffinierter Lohnstrafen zu liquidieren.

Die Werkdirektoren wollen zwar „Politik“ von den angereisten Gästen fernhalten, warnen aber vor den „unruhigen Leuna-Arbeitern“ und ganz besonders vor Max Hoelz: „Im nahen Vogtland formierte ein Räuberhauptmann eine rote Armee.“

Zwar würden die Bürgerwehren, wie die Organisation Escherich „natürlich gute Dienste gegen das rote Chaos“ leisten. Militärischer Werkschutz sei aber unentbehrlich! Ein Werkdirektor deutet an, dass „alle Bergwerksbesitzer und Hüttenbesitzer, die ganze Industrie ungeduldig“ eine Polizeiaktion erwarten.

Gertrud fährt durch das Mansfelder Land, sieht Elendsgestalten, ausgemergelte Bergarbeiter. Sie merkt kurz vor dem Aufstand, dass „hier eine Stimmung wie vor dem deutschen Bauernkrieg“ herrscht. Zurück in Berlin hört sie vom Abwehrkampf der Bergleute im Mansfeldischen, vom Widerstand im Leuna-Werk: „Es soll sogar mit Artillerie in das Werk geschossen worden sein. (…) Gertrud las mache Zeitungsartikel über ‚die roten Mordbrennerbanden und geheimnisvolle russische Agenten in Mitteldeutschland‘, erfuhr aber die wirkliche Geschichte des Aufstands in allen Einzelheiten erst viel später. Doch von den furchtbaren, über die aufständischen Arbeiter verhängten Strafen, von dem Wüten der Gerichte und der weißen Garden drangen Nachrichten bis nach Berlin und bis zu Gertrud. Diese Nachrichten erregten sie tief. Sie dachte an die Hungergesichter in Halle und an die stillen verhutzelten Leute im Mansfelder Land. Waren das die Mordbrenner?“ (II, 49–69)

Gertrud, die seit einiger Zeit die „Rote Fahne“ abonniert hat, tritt 1923 der KPD bei: „Mutter hat die ‚Rote Fahne‘ abonniert. Vater ist das nicht recht.“

1925 verfasst Berta Lask in Erinnerung an die Bauern-Aufstände von 1525 ein Thomas Münzer-Sprechstück. In „Stille und Sturm“ schreibt sie das Münzer-Drama einer dritten Person zu: „Eine kommunistische Schriftstellerin hatte ein Münzerdrama geschrieben, kein Werk von dichterischer Bedeutung, ein schnell hingeworfenes Agitationsstück, doch von starkem Gefühl und dem heißen Atem der Zeit durchpulst und in der Parallele zu den Geschehnissen der letzten Jahre ins Herz treffend. Karl Liebknecht neben Thomas Münzer, und General Watter, der 1920 die Ruhrarbeiter blutig niederschlug neben Herzog Johann, der das gleiche vor vierhundert Jahren den Bauern antat.“ Das Stück wird auch im Mansfelder Land aufgeführt: „Diese Mansfelder Bergarbeiter, Hüttenarbeiter und Landarbeiter, die wohl zum erstenmal einer Theateraufführung beiwohnten, strahlten vor Freude über die Siege der Bauernrevolutionäre, trauerten über ihre Niederlagen, (…).“ (II, 215f.)

Gertrud hatte 1921 die Umgebung der Leuna-Werke durchstreift – Leuna, eine Schwefelhölle, eine „Dantesche Hölle“. 1926 wandert sie noch einmal durch das Mansfelder Revier. Bei manchen Bergarbeitern kehrt sie ein: „Dort waren die Kampftage von 1921 nicht vergessen. Sie sprachen von ihnen, schmerzlich leidenschaftlich mit leuchtenden Augen. Es waren die großen Tage in ihrem grauen Leben. Manche erzählten von ihnen wie von einer alten Sage.“ Gertruds Agitprop-Stück „Leuna“ über die Kämpfe der mitteldeutschen Arbeiter 1921 führt zur Entlassung ihres Mannes aus dem IG-Chemie-Imperium. (II 218–223)

Nach über einem Jahrzehnt begegnet Gertrud 1926 in Berlin wieder Fugrin (G. Lukács), dem Schüler ihres Bruders. Fugrin, der 1914 im ‚Café zur sittlichen Stille‘ jäh erwachend die schillernde Haut der neukantianischen Philosophie abstreifte, in die Heimat zurückfuhr, sich der revolutionären Arbeiterbewegung anschloss – wenn auch nicht ohne zeitweilige Irrwege – und für die ungarische Räterepublik kämpfte. Mit Mühe entrann er den Henkern und arbeitete nun in Deutschland.“ (II, 262)

Bis in die letzten Tage der bürgerlichen Weimarer Demokratie unterstützt Gertrud Lohnkämpfe, antifaschistische Aktionen, so besonders im Juni 1930 einen Streik im Mansfeldischen, „wohl der erste große Streik seit dem Terror 1921“. Gertrud arbeitet für die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO). Im Mansfelder Bergbau soll der Tarif um 15 Prozent herabgesetzt werden: „Mutter, die das Gebiet im Jahre 1921 besuchte, eilte begeistert hinunter, stürzte sich in die Propagandaarbeit und wurde daraufhin von der Streikleitung zur weiteren Unterstützung aufgefordert. Der Streik wurde mit elementarer Erbitterung und Begeisterung geführt. Besonders die Frauen, obwohl rückständig und meist katholisch, entwickelten eine fanatische Aktivität. Von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, verschärfte sich der Kampf und nahm neue Formen an. Mutter hat uns das konkret und anschaulich geschildert – stundenlange Demonstrationen durch die Gebirgsdörfer und Landstraßen bis nach Merseburg, Kämpfe mit Streikbrechern und Polizei. Frauen bis zu siebzig Jahren auf Streikposten, rissen Streikbrecher aus den verdeckten Autos, prügelten und verjagten sie. Großartige Hilfsaktion der internationalen Arbeiterhilfe, bis schließlich doch durch Gewerkschaftsbonzenverrat, Schlichtung und blutigen Polizeiterror der Streik niedergeschlagen wurde.“ (II, 447)[7]

Klassenkämpfe und antifaschistischer Kampf aus der Sicht von „Wend Weygandts Tagebuch“ (1923–1933)

Mit den nachrevolutionären Jahren wechselt die Erzählperspektive von Berta Lasks Roman „Stille und Sturm“ ab 1923 bis hin zum Faschismus 1933 vorwiegend auf „Wends Tagebuch“. Gertruds Sohn Wend Weygandt-Benary tritt 1923 dem Kommunistischen Jugendverband bei. Wend trennt sich von der Welt seiner rechtsnational völkischen Mitschüler, von der Welt von Nietzsche, George oder Rilke: „In seinem Kopf brodelte es von Gedanken – wie doch die alte Griechenwelt vollkommen schien, persönliches und öffentliches Leben harmonisch verschmolzen und doch war das gesamte schöne Leben der aristokratischen Bürger auf Sklavenarbeit aufgebaut.“

In der KJV-Gruppe wird eifrig Marx, Engels studiert, so im deutschen Krisensommer 1923: „Gestern lagen wir auf der Wiese und lasen Marx: ‚Lohn, Preis, Profit‘ und sprachen dann darüber. (…) Gestern las ich wieder in Lenins ‚Staat und Revolution‘.“ (II, 119, 176)

In den letzten Jahren der Weimarer Legalität werden Wend und sein Bruder Rudolf an der Marxistischen Arbeiterschule (MASCH) Abendkurse über politische Ökonomie abhalten, unter den Teilnehmern viele von der kapitalistischen „Weltwirtschaftskrise“ 1929 auf die Straße geworfene Erwerblose: „Heißhungrig wird studiert mit Kopf und Herz zugleich – Marx: ‚Die Pariser Kommune‘, Lenin: ‚Staat und Revolution‘, Stalin ‚Der Weg zum Oktober‘, über den Fünfjahresplan und über die Kollektivierung der Landwirtschaft. Es wird gelernt in der Marxistischen Arbeiterschule, im agrarwissenschaftlichen Seminar und in vielen anderen Zirkeln.“ Auch Gertruds Freund aus brandenburgischen Jugendtagen Willi Pfeilhammer – seit Jahren arbeitslos – nimmt teil: „Emil, der junge Chemiearbeiter, sagte seinen Kameraden, dass er an einem Kursus über Strategie und Taktik teilnehmen wolle. ‚Man muss lernen, wie man kämpft und siegt.‘“ (II, 524f., 541f.)[8]

Wend eilt mit jungen Genossen im Oktober 1923 nach Hamburg. Der Hamburger Aufstand bleibt isoliert und wird deshalb rasch niedergeschlagen. Wend und seine Freunde entkommen, da sie sich bei einer befreundeten Familie im Hamburger Villenviertel verstecken können.

Die Niederlage, das einstweilige KPD-Verbot führt zu politischer Depression, sie müssen sich politisch neu organisieren. Ist die Hamburger Niederlage mit der Liquidierung der Moskauer Barrikadenrevolte 1905 vergleichbar? (II, 142 f., 162)

Warum sind die deutschen roten Nachkriegsaufstände allesamt lokal isoliert worden? „Das Jahr 1923 wurde zu Grabe geläutet, ein schweres, unheilvolles Jahr für das deutsche Volk. Immer wieder seit 1918 war die Flamme der Revolution in verschiedenen Gebieten des Landes aufgeflackert und jedesmal mit Arbeiterblut gelöscht worden. Endlich im Jahre 1923 wollte das Feuer im ganzen Land gleichzeitig hervorbrechen, aber durch Kleinmut und Verrat wurde es niedergehalten. Eine große Hoffnung war versunken – und gewiss für lange Zeit -, die Hoffnung der deutschen Arbeiter auf die Gestaltung des Lebens, auf einen sozialistischen Staat.“ (II, 160)

Zu einem großen Erfolg wird 1926 die breite, von den Linken organisierte Bewegung gegen die „Fürstenabfindung“. Unter der Losung „Keinen Pfennig den Fürsten!“ wird bis hinein in die Reihen der kleinbürgerlichen Demokraten mobilisiert. Wend trägt in sein Tagebuch ein: Die Volksbewegung für die Enteignung der ehemaligen Fürsten und Könige umfasst auch konservative ländliche Bürger. „Das Kleinbürgertum ist mächtig aufgewühlt. All die Handwerker, Kleinbesitzer und Rentner, die durch die Inflation enteignet wurden, sind wütend, dass für die Großen alles gerettet wird und man ihnen Millionen und Milliarden in den Rachen wirft. Das ist einmal eine Volksbewegung! Kommunistische Redner neben Demokraten, zum Beispiel dem alten Professor [Robert René] Kuczynski.“ (II, 231)

1926 ist auch das Jahr der Solidarität mit dem großen englischen Bergarbeiterstreik. Wend und Genossen sammeln für die Internationale Arbeiterhilfe. Wend notiert: „England, dein mächtiges Weltreich steht nicht so fest wie du glaubst. Der große Bergarbeiterstreik zeigt es. Wie tapfer und ausdauernd die englischen Arbeiter kämpfen! Morgen machen wir eine große Solidaritätskundgebung für die englischen Jungarbeiter. Aber im Ruhrgebiet, wo’s am meisten darauf ankommt, sind wir noch zu schwach. Da machen deutsche Bergarbeiter sogar Überstunden und helfen damit, ihre englischen Brüder niederzuschlagen.“ Die blutige Ruhr-Niederlage 1920 wirkt immer nach: „Sie haben alle Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Denn die Unternehmer rationalisieren unentwegt, (…).“ Die kapitalistische Rationalisierungswelle und die Niederlagen von 1920, 1921 und 1923 haben die Arbeiter mutlos gemacht. (II, 228)

Im Juli 1927 erlebt Wend den Aufstand der Wiener Arbeiter gegen ein Urteil der Klassenjustiz, gegen einen Freispruch für Arbeitermörder („Justizpalastbrand“). Aus der Ferne sieht er die Polizei, die mit Panzerwagen gegen die Demonstranten vorgeht. Er verfolgt die zögerliche Haltung der „austromarxistischen“ Sozialdemokratie in der Generalstreikfrage. (II, 285)

Ab 1929 ist Wend in der „Revolutionären Gewerkschaftsopposition“ (RGO) aktiv. Erstmals nach vielen Jahren streiken im Herbst 1930 die Berliner Metallarbeiter – gegen den Willen der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführung: „In einer Massenversammlung im Zirkus Busch unter der Leitung der Revolutionären Gewerkschaftsopposition stimmten die RGO-Funktionäre, die Betriebsräte der Großbetriebe und die schon länger gebildeten Kampfausschüsse eben für den Streik.“ Aus Protest gegen die Gewerkschaftsbürokratie wird ein „roter Metallarbeiterverband“ gegründet. (II, 478, 489).[9]

Ab 1930 gilt der Widerstand dem präsidialautoritären Notverordnungsregime des Reichskanzlers Brüning. In einem fort werden letzte Errungenschaften im Sozialrecht, im Arbeitslosen‑, im Krankenversicherungsrecht kassiert. Lohntarife werden bis zu acht Prozent staatlich verordnet gekürzt, die Bezugsdauer der Notstandshilfe für Erwerbslose wird drastisch gekürzt. Alle Sozialleistungen wurden eingeschränkt, gleichzeitig wurden die Lasten der Krise durch Massensteuererhöhungen auf die Werktätigen abgewälzt. Auch wenn Widerstand wenig aussichtsreich scheint, meint ein Arbeitsloser wie Willi Pfeilhammer: „Lieber Grzesinskis blaue Bohnen in den Leib, als still in den Wohnungen verrecken.“ (II, 519f.)

Wend bemüht sich im Kampf gegen den bedrohlich ansteigenden Hitler-Faschismus um Einheitsfrontaktionen mit sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen „von unten“. Wend beobachtet ab 1930, dass es unter deutschen Industriekapitänen eine Strategiedebatte gibt. Die Sozialdemokraten haben als Stütze der kapitalistischen Ordnung ausgedient. Soll man auf die „vornehm“ bürgerlichen Kräfte um Kanzler Brüning zurückgreifen oder muss man „kulturlose“ Konsorten wie Hitler und Röhm zur Hilfe rufen?

Berta Lask lässt einen IG-Chemie-Direktor und einen „Stahlkönig“ an der Ruhr 1928 räsonieren: „Was konnten diese sozialdemokratischen Beamten noch geben? Sehr wenig. Sie hatten schon fast alles hergegeben, worüber sie verfügten – alles, was die Arbeiter in den ersten Revolutionsjahren erkämpft hatten: Achtstundentag, Betriebsrätemacht, Streikrecht. Von Wehrmacht und Gerichtswesen ganz zu schweigen. (…) Ja, sie waren nun wirklich schon bald überflüssig. Dies zeigten diese Streiks – Rhein, Ruhr, Hamburg. Die Arbeiter folgten nicht mehr ihren Kommandos. (…) Diesem Sozi-Reichskanzler Hermann Müller haben wir doch ganz klar gesagt, dass er fliegt, wenn seine Partei gegen den zweiten Panzerkreuzer stimmt. Beim Schlichtungswesen sind sie noch von Nutzen. Da musste man zuletzt wieder den kleinen Metallarbeiter Severing voranschicken.“

Die beiden Kapitalvertreter denken an eine sozialdemagogische Faschistenclique: „‚Eine Volksbewegung zur Niederschlagung des Volkes.‘ Der Stahlkönig lachte.“ (II, 340)

Auch wenn sie sich die Arbeiterbewegung lieber von dem katholischen Bildungsbürger Brüning vom Leib halten lassen wollen und das „Hitler-Gesindel“ verachten, notfalls müsste man dieses aber doch als politischen Retter vor sozialistischen Ansprüchen akzeptieren: „Jenes Gesindel würde ich nur im äußersten Notfall heranziehen, im äußersten. Es wird, denke ich, zu vermeiden sein. Brüning ist mir bedeutend sympathischer – konservativ, religiös, gebildet, alte Traditionen – und falls er im stürmischen Meer der Krise versinken sollte, könnte man einen Mann wie General Schleicher ans Steuer stellen. Alles besser als jene dunklen Abenteurer. Aber wie gesagt, wenn es sein muss, paktiert man auch mit des Teufels Großmutter.‘‘ (II, 454)

Im Mai 1932 notiert Wend zur Krise des Kapitalismus, der drohenden nazistischen „Machtergreifung“: „Hatte Zeit, etwas mehr die gegenwärtige ökonomische Lage Deutschlands zu studieren – tiefste Zerrüttung überall. Industrieproduktion und Devisenbestand der Reichsbank seit der Julikrise 1931 außerordentlich geschrumpft. Dagegen Notenbankkredite und Geldumlauf erheblich gestiegen. Die Arbeitslosenzahl geht der siebenten Million entgegen. Durch den Monopolisierungsprozess des deutschen Kapitalismus geringere Elastizität, geringere Anpassung an die Marktlage. Deflation mit inflationistischen Zügen durchsetzt. Durch Kreditausweitung suchte man eine Anzahl von Betrieben zu sanieren und schob ihren Bankrott hinaus, ohne Steigerung der Produktion zu erreichen. Und trotzdem Schließung großer Werke. Verschrottung kostbarer Maschinen und Betriebsanlagen, Patente werden angekauft und vernichtet. Phantastischer Niedergangsprozess. (…) Die Zwangsversteigerung von Bauernhöfen nimmt einen beispiellosen Umfang an.“ (II, 578f.)

Im Frühjahr 1933 tauchen Gertrud Benary und ihre Söhne Wend und Rudolf in den politischen Untergrund ab, sie verlassen die Wohnungen: „Die Illegalität wurde nicht genügend vorbereitet.“ Im Herbst 1933 wird Wend auf der Flucht von einem SA-Kommando erkannt und erschossen. Gertrud gelingt die Flucht in die Sowjetunion. (II, 627, 643–645)

[1] Berta Lask: Stille und Sturm. Roman, 2 Bände, Mitteldeutscher Verlag, Halle 1955. Zitierte Stellen werden im Text laufend angegeben. Vgl. Klaus Kändler: Die proletarisch-revolutionäre Dramatikerin Berta Lask, in derselbe: Drama und Klassenkampf, Berlin-Weimar 1974, 128–142.

[2] Vgl. Georg Lukács: Emil Lask. Ein Nachruf, in: Kant-Studien 22 (1918), 349–370.

[3] Vgl. Gustav Radbruch: Der innere Weg. Aufriss meines Lebens, Göttingen 1961, 41, 47f. und 62f.

[4] Zu den Antikriegsdemonstrationen im Juli 1914 vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 2. Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1917, Berlin 1966, 208f.

[5] Vgl. zu „Klassenkrieg gegen den Krieg“ und „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ Spartakusbriefe, hrg. von Ernst Meyer, Berlin 1958 und Karl Liebknecht: Gesammelte Reden und Schriften VIII, Berlin 1966, 1–114.

[6] Zum Leuna-Streik 1917 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 2. Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1917, Berlin 1966, 120f.

[7] Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 4. Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 246f.

[8] Vgl. Gabriele Gerhard-Sonnenberg: Marxistische Arbeiterbildung in der Weimarer Zeit (MASCH), Köln 1976.

[9] Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 4. Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 268f.